BULLETIN DE L'AEFEK n° 16

ISSN 1951-6584

Janvier 2010

SOMMAIRE

Un regard critique sur la notion de « chef » dans le jeu social khmer

C’est à Banteay Chmar (2003-2005), petit village du Nord-Ouest du Cambodge, où nous avons travaillé deux ans et géré plusieurs projets de développement pour l’ONG Enfants du Mékong, que nous avons affronté la complexité des relations sociales et les ressorts culturels et psychologiques qui les sous-tendent. Nos différentes expériences du terrain associées à la gestion de groupements humains nous ont amenés à nous interroger longuement sur les faiblesses inhérentes au projet collectif des Khmers. Un constat que d’autres ont par ailleurs retranscrit à l’échelle du pays et suivant une perspective historique[1].

Nos propos consistent dans cette note à mettre en relief un des points sur lequel achoppe le projet collectif khmer, celui qui empêchent le pouvoir local de « penser » en fonction de l’intérêt général. Le « chef » khmer apparaît ici comme une figure centrale du problème. Pour commencer, il nous apparaît que le chef au Cambodge présente deux visages assez contrastés, selon sa légitimité à occuper le poste en question : inopérant ou autoritaire.

1. Le chef inopérant

Le chef inopérant doit sa place à la complaisance de ceux qui l’ont laissé s’installer. C’est le chef que l’on tolère quand personne ne veut de toute façon prendre sa place. Plus souvent c’est le chef qui dissimule soit un espace collectif vide d’autorité hors du champ clanique, soit la personne qui exerce véritablement le pouvoir. Nous qualifions ce chef d’ ‘inopérant’ car son autorité est creuse, elle est fondée sur sa fonction mais son contenu est sans valeur.

C’est le cas typique du chef de village de Banteay Chmar Ouest : le village qui longe les douves Ouest du temple est récent, peuplé essentiellement de familles d’ ‘immigrés’ en provenance des camps de Thaïlande ou de districts ou provinces éloignés. Aussi le choix et l’autorité du chef s’en ressentent : dans un village aussi éclaté, aucun clan n’est en mesure d’imposer son autorité aux autres. En l’occurrence, le chef en question est issu d’une famille de trois frères originaires de la province de Kandal, au sud de Phnom Penh, venus s’installer il y a une dizaine d’années. Avec un clan à ce point réduit, il n’est pas en mesure de fédérer la moindre initiative à l’échelle du village. Nous en avons eu la preuve quand il s’est avéré impossible de le convaincre de mobiliser les familles de l’Ouest pour nettoyer les douves comme étaient parvenus à le faire, avec plus ou moins de réussite, les chefs des villages Est, Nord et Sud. Le chef du village de l’Ouest répugnait absolument à l’idée de devoir rassembler les principaux chefs de familles; s’il a été accepté comme chef par ces derniers, c’est bien pour laisser chacun en paix.

Dans un tel cas, parler du village de « Banteay Chmar Ouest », c’est ne traiter que d’une réalité strictement géographique, c’est désigner un lieu-dit, pas une réalité collective villageoise. Le chef est totalement inhibé, sa crainte est la confrontation avec les familles de son village, toujours probable si le « chef nominatif » prétend jouer au « chef réel ». Son rôle socialement attendu est en réalité de minimiser la vie collective pour maintenir la coexistence pacifique entre les familles.

L’autre cas du chef inopérant, c’est celui dans lequel l’autorité véritable est exercée ailleurs. Le chef devient paravent. Ce cas est assez fréquent car le jeu démocratique imposé artificiellement au Cambodge, surtout à partir de 1997, a multiplié dans les campagnes une coexistence entre un pouvoir véritable mais caché, et un pouvoir visible mais sans effet.

Ainsi à Dontea, village de la commune d’Ampil, juste au nord de Banteay Chmar, le chef de village est quasiment invisible pour des raisons que nous ignorons. Pourtant, une chose est sûre, Dontea est un village solide, relativement solidaire alors même que les conditions de vie y sont difficiles. Les familles sont pauvres et l’eau est rare. Et lorsqu’il a fallu creuser une mare villageoise avec le concours des habitants, nous nous sommes appuyés sur le seul personnage que nous connaissions vraiment, un des maîtres de l’école primaire. Une fois convaincu du projet et les autorités de la commune prévenues, il a obtenu de quelque 120 familles 800.000 riels (environ 160 €) et surtout a organisé une pêche collective dont le produit de la vente, 200.000 riels (environ 40 €), a permis d’atteindre les 1.000.000 de riels promis comme contribution. Sans le soupçonner au départ, nous nous sommes rendu compte qu’involontairement nous nous étions appuyés sur la (seule ?) bonne personne capable de mettre en action la machine collective du village.

Ajoutons que cet épisode est le seul témoignage de vitalité collective dont nous avons pu être les témoins au cours de nos deux ans passés sur place.

A l’échelle de la commune de Banteay Chmar, on observe un peu le même phénomène de dissimulation du chef, et les raisons en sont plus identifiées. Le chef de commune est installé depuis une vingtaine d’années. Il doit la stabilité de son poste à son appartenance au parti ex-communiste, le PPC (Parti du Peuple Cambodgien), celui du Premier Ministre Hun Sen qui renforce son pouvoir par un contrôle serré du maillage administratif dans les campagnes ; les chefs de commune sont pour la plupart inféodés à son parti. Mais Banteay Chmar est traditionnellement une commune favorable au parti royaliste, le FUNCINPEC. Aussi l’autorité effective est-elle exercée par les adjoints, issus des familles anciennes et profondément ancrés dans le tissu social traditionnel. Le chef de commune (PPC) se contente de la représentation lors de cérémonies officielles, de fêtes ou lors de nettoyage du temple ou des douves aux alentours.

Au travers de ces exemples, il apparaît donc que ce type d’exercice de l’autorité, minimaliste ou secret, ne facilite guère l’émergence d’une collectivité dynamique et durable au niveau local. Mais le constat est-il identique dans le cas du chef khmer[2], visible et autoritaire ?

[Photos 1 & 2 : Dontea - Le panneau des souscripteurs [Photo 1] qui ont financé le creusement de la mare (photo 2). A l'extrémité droite du groupe de personnes, on peut apercevoir le maître d'école et meneur de ce projet collectif.]

2. Le chef autoritaire

Un contexte social pesant

Le qualificatif d’autoritaire peut en fait s’appliquer à toute l’échelle de la vie sociale regardée hiérarchiquement, de la commune, du district, de la province et des ministères. Le Cambodge a ceci de démocratique qu’en l’absence de droit et devant l’incurie de la justice, chacun manifeste à son niveau son autorité de façon abusive sur la personne en dépendance : le chef de district sur ses administrés, le chef de garnison sur ses soldats, les soldats sur le petit peuple paysan. Le système de domination s’exerce à tous les échelons. Comment la définit-on dans notre cas ? C’est la situation qui veut qu’aucun des individus en situation de dépendance ou de subordination objective à l’égard de quelqu’un ne soit en mesure de faire valoir aux yeux de ce dernier ses droits civils.

Pour comprendre le caractère de ce type de chef, il faut l’inscrire dans ce contexte plus général où chacun est au Cambodge potentiellement en situation d’user abusivement de son pouvoir sur son voisin. Qu’un voisin vous conteste la culture de telle parcelle, laquelle vous appartient par le fait de la coutume et du consentement général, et votre sort est réglé, à moins d’accepter de rentrer dans une logique de rapport de force où pour gagner, il faut écraser l’autre. Chercher un recours, résister passivement, opposer son refus, c’est rentrer dans un champ d’incertitude où le voisin prend la main pour la garder, parce que si ce dernier a ouvert un conflit, c’est qu’il se sentait par avance en position de force et qu’il décrétait d’entrée de jeu qu’il irait jusqu’au bout. Une logique de pression croissante s’installe : vol de récolte, pression sur les autres voisins, calomnies, marginalisation sociale… On ne peut pas s’en sortir à moins de céder. Si vous êtes trop faible et trop isolé, vous ne pouvez espérer trouver un compromis. Vous êtes impuissant contre la soldatesque qui prend vos terres, contre le conducteur de taxi qui ne vient pas vous chercher un matin alors que la veille vous l’avez prévenu, contre l’ouvrier qui vous lèse avec toute la mauvaise foi du monde, contre votre propre employé qui conteste votre décision. Vous êtes sans recours, vos droits ne valent rien, la justice est compromise voire corrompue. Insistez, le soldat tuera votre femme, le conducteur de taxi ne viendra plus jamais vous prendre et ne vous rapportera pas la marchandise attendue, l’ouvrier détruira son ouvrage ou partira sans l’achever, votre employé sabotera physiquement votre initiative.

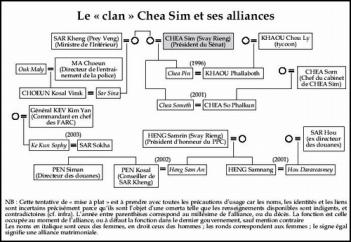

Dans cette logique relationnelle pesante, le rôle central du chef khmer n’est pas de nature à servir la collectivité mais à maintenir une certaine paix civile tout bénéficiant de prébendes pour asseoir son statut social et entretenir son réseau clanique (membres familiaux et affidés). Son pouvoir de coercition sur le champ social environnant ne s’estompera quand celui-ci sera en butte au pouvoir de coercition d’un autre clan plus puissant. Ce schéma, démultiplié et recomposé à une dimension plus large à chaque échelle de la hiérarchie khmère configure le maillage socio-politique du pays khmer (village, commune, province, Etat).

Le chef khmer est l’homme d’un clan

Par principe, le chef khmer est d’abord l’homme d’un clan et non celui de la communauté toute entière. C’est là une donnée essentielle. Le chef organise sa ‘principauté’ sur la base de son réseau de parents, d’amis et de clients qui sont les principaux relais de son autorité. L’autorité du chef repose précisément sur ce que nous notions à l’instant : la personne n’est pas protégée au Cambodge par les institutions, elle est sans recours. C’est le chef qui procure ce recours, qui crée un espace de stabilité, devient par là-même tout puissant, car dans une logique de survie sociale, la sécurité des personnes et des biens est bien entendue prioritaire, et l’on abandonne l’essentiel à celui qui vous protège.

Cette solidarité socio-politique et socio-économique de nature verticale (Chef/Patron-Affidé/Client) et non horizontale (autour de valeurs, d’idées) ne favorise guère l’installation d’une communauté solide et durable, surtout lors de crises : celles-ci s’accompagnent souvent d’un effondrement des solidarités verticales suite aux disparitions de chefs durant des conflits armés, ou suite aux actes de trahison pour un clan adverse plus solide.

ZOOM

[Doc. 1 : Schéma extrait de l'article de G.Mikaelian dans Cambodge contemporain (2008), p. 178.]

Sa traduction dans la dimension politique contemporaine

Les partis eux-mêmes constituent un territoire et répondent à cette logique clanique. Meyer disait d’eux sous la période qui précédait le Sangkum (1946-1955) qu’ « il est impossible […] de situer ces ‘partis’ dans un éventail politique quelconque et sans doute faut-il les voir plus sommairement comme des clans en lutte pour le pouvoir. La création du Sangkum Reastr Niyum par le prince Sihanouk en 1955 ne fit que rassembler ces clans au sein d’une organisation où le pouvoir se disputait selon des règles du jeu différentes »[3]. A la fin des années quatre-vingt, Jacques Népote décrivait le système politique du Cambodge comme un territoire partagé en quatre fiefs : le FUNCINPEC, le FLNPK, les Khmers Rouges et le PPK, chaque parti-clan possédant son territoire et ses ressources financières propres[4].

Il ne fait aucun doute que la même logique prévaut suite aux élections de juillet 2003 dont nous avons été témoin. En fait de jeu démocratique, nous avons assisté à un « théâtre démocratique ». Un théâtre qui doit fonctionner suffisamment pour rassurer les contributeurs étrangers (rappelons que plus de la moitié du budget national du pays est financé par l’aide internationale) mais qui doit demeurer un théâtre, où derrière les décors et les accessoires, les véritables jeux du pouvoir cambodgiens perdurent[5]. Ainsi, à la suite de ces élections, la formation d’un gouvernement avait pris une année entière afin de permettre aux différents acteurs politiques, gagnants et perdants, de se faire « une place au soleil » en multipliant les postes à tous les échelons de la vie administrative, provinciale et gouvernementale.

Encore une fois, tout comme au niveau villageois, l’exercice de l’autorité au service de la collectivité nationale est relatif car la notion de l’Etat n’a pas de permanence, pas d’autonomie, pas de vie propre. La réalité étatique cambodgienne, c’est celle de la sphère d’action des hauts-dirigeants de clans (les « chefs ») qui lui sont attachés pour un temps. Comme le conclut Nasir Abdoul-Carime dans son article: « Le projet communautaire des Khmers n’est toujours pas une affaire d'institution mais demeure un contrat entre individus. »[6]

François-Xavier HUARD

Chef de projet de développement à Banteay Chmar (2003-2005)

-----------------------

[1] Cf. Jacques Népote, Parenté et organisation sociale dans le Cambodge des XIX° et XX° siècle. Quelques aspects et quelques applications, Genève : Olizane/Cédoreck (Bibliothèque khmère. Série B: "Travaux et Recherches"), 1992. 255 p. & Nasir Abdoul-Carime, " Note sur l'identité communautaire khmère, une approche historique et une relecture socio-politique ", Péninsule, n° 50, 2005 (1) : 41-57.

[2] Par la suite, la référence au terme « chef khmer » répondra à ce deuxième critère.

[3] Charles Meyer, Derrière le sourire khmer, Paris, Plon : 182.

[4] Jacques Népote et Marie-Sybille de Vienne, Cambodge, laboratoire d’une crise – Bilan économique et prospective, CHEAM, 1993 : 168.

[5] Pour plus de détails, cf. Grégory Mikaelian, « Pour une relecture du jeu politique cambodgien : le cas du Cambodge de la reconstruction (1993-2005) », [in] Cambodge contemporain, sous la direction d’Alain Forest, IRASEC, octobre 2008 : 82-116.

[6] Cf. Nasir Abdoul-Carime, op.cit., p. 57.

D'autres écrits de consultants... sous le Sangkum

Depuis 1993, la multiplication des ONG étrangères sur le sol cambodgien a accru par automatisme la présence d’experts étrangers non-gouvernementaux. En accord tacite avec un Etat cambodgien structurellement déficient, et qui voit dans ces ONG une opportunité pour palier leur déficit en matière de compétences humaines, de budget, et de volonté politique au service de la communauté nationale, les vingt dernières décennies ont ainsi vu se déployer toutes sortes d’experts pour répondre un tant soit peu aux immenses besoins socio-économiques du pays : développement rural, formation scolaire ou aide médicale[1]. A cela, il faut ajouter la présence d’experts issus d’accords bilatéraux avec différents Etats, et que l’on retrouve dans les structures de divers ministères (éducation, justice, santé…).

Ce recours à la notion « d’expertise étrangère » ne peut être lié de facto à la seule histoire chaotique du pays débutée en 1970. Dans les années soixante, sous le Sangkum du prince Sihanouk (1955-1970), bien que de moindre ampleur, on retrouve déjà cette corrélation entre les différents ministères et les consultants étrangers. Cette présence était essentiellement issue d’accords bilatéraux avec l’ancienne puissance dominante, la France, et la Chine populaire[2] . Parallèlement, les ministères khmers recevaient des recommandations sous forme de « rapports de mission » d’experts contractuellement liés à des organismes internationaux telle la Banque asiatique de développement pour le domaine économique et financière, telle l’Unesco pour le domaine culturel et éducatif.

La politique de mise en ligne des documents, publications et périodiques de l'UNESCO à travers un portail dédié : UNESDOC, nous offre la possibilité de consulter certains desdits rapports de mission.

Trois types de remarque se dégagent à leur lecture :

1. En cohérence avec les grandes principes de l’Unesco (valorisation de la culture et développement de l’éducation), la thématique de ces rapports aborde pour l’essentiel soit le monde de l’éducation, soit le patrimoine culturel national, Angkor.

2. Dans les grandes lignes, ces rapports sont de facture « technique ». Ces experts, généralement de passage[3], appliquent des grilles d’analyse et posent des diagnostics en s’arc-boutant sur des statistiques et autres modèles de développement en kit, et le tout en éludant les différents champs anthropologiques d’une société qu’ils ignorent pour l’essentiel. Le fait de s’interroger a minima sur le concept de transmission du savoir ou sur la notion de patrimoine chez les Khmers n’aurait-il pas pu orienter de manière plus pertinente leur schéma d’analyse ? Une question qui reste d'actualité avec la dernière génération d'experts de tous poils !

3. Ceci étant, il n'en reste pas moins vrai que ces travaux ont leur utilité au regard de l'historiographie contemporaine du pays. La période du Sangkum dans l’histoire nationale du Cambodge est mal connue. L’essentiel des efforts des chercheurs et des analystes s'est porté sur la sphère politique, et particulièrement sur le personnage du prince Sihanouk. Mais qu’en est-il de la société cambodgienne de l’époque ? La réponse à cette question n'est guère brillante. La déperdition des sources et documents entreposés dans les ministères sous les périodes et républicaine et khmère rouge[4] a noirci des pans entiers du savoir sur la vie sociale, culturelle et économique du pays; sans compter que les travaux de recherche sur le sujet et contemporains de cette époque sont limités.

------------------------

[1] Sabine Trannin, Les ONG occidentales au Cambodge, la réalité derrière le mythe, Paris, L'Harmattan, 2005, 264 p.

[2] On comptait 81 experts-cadres français répartis dans différents ministères en 1965. A la même époque, environ 300 techniciens chinois étaient chargés de consolider une industrie nationale naissante.

[3] Les périodes de date mises [ ] à la suite de la référence bibliographique indiquent la période contractuelle qui lie le consultant à l'organisme international.

[4] Au point que les recherches aux Archives nationales du Cambodge sur cette période laisse le chercheur sur sa faim !

MONDE ANGKORIEN

MONDE EDUCATIF

NOTES & DOCUMENTS

Michel Ferlus, linguiste, spécialiste des langues austroasiatiques et thai-kadai de l'Asie du Sud-Est, et dont les internautes de l'AEFEK ont appris à mieux le connaître à la lecture du Bulletin n°15, met ici en ligne un second article : « Glissements sémantiques en chaîne dans le Cambodge préangkorien : de 'canal' à 'rivière', puis de 'rizière' à 'rivière' ».

SOUS L'ANGLE DE LA CAMERA

Roshane Saidnattar (un film écrit et réalisé par), L’important c’est de rester vivant, Au cœur de la folie Khmère rouge, 97 minutes – format 35 mm – 2009 - En coproduction avec Indravati Production– Antoine Martin Productions.

COMPTE-RENDU

Présentons succinctement les deux principaux protagonistes de ce long-métrage.

D’un côté, Roshane Saidnattar, l’intervieweuse, cinéaste et journaliste, enfant-victime de l’enfer khmer rouge. De l’autre coté, Khieu Samphan, un des hauts responsables du Kampuchea démocratique, qui se présente face à la caméra comme un « paisible vieillard » qui tente d’élever des volailles et de cultiver son champ de soja.

D’un coté, une enfant issue de la bourgeoisie phnom-penhoise d’origine khméro-indienne, envoyé manu militari avec sa mère, son frère et sa grand-mère maternelle dans des regroupements de travailleurs forcés à la campagne. De l’autre, un fils de notable de province d’origine sino-khmère, qui a présenté en 1959 une thèse à Paris sur l’exploitation de la paysannerie khmère, activiste de premier plan d’un mouvement révolutionnaire qui prit le pouvoir en 1975, et dont il endossa l’habit de chef de l’état l’année suivante.

En 1979, avec l’invasion viêtnamienne et la chute du régime khmer rouge, l’une et l’autre s’en sortirent, avec son lot de traumatismes pour la victime et différentes postures de déni pour l’ex-bourreau. Moins de trois décennies plus tard, ils se rencontrent.

Cette rencontre, Roshane Saidnattar va la provoquer. Après une multitude de démarches – la cinéaste est volontairement peu loquace sur les différents réseaux qui vont l’aider à atteindre son objectif – et sans annoncer qui elle est vraiment, elle obtient un accord de l’intéressé en 2004. Mais c’est seulement en 2007 que l’interview filmé va avoir lieu. Le tournage va durer trois semaines dans la localité de Pailin, avec comme décor principal, la maison de Khieu Samphan. Notons au passage que située loin de Phnom-Penh, cette région abrite une multitude d’anciens Khmers rouges de tous grades et leurs familles, officiellement ralliés au régime de Hun Sen (fin 1998). De même, il faut resituer cette période 2004-2007 dans le processus de déliquescence historique du mouvement khmer rouge. N’ayant plus aucun pouvoir de nuisance vis-à-vis du pouvoir en place, les derniers hauts-responsables khmers rouges (Khieu Samphan, Ieng Sary, Nuon Chea) craignent de plus en plus la mise sur pied d’un tribunal international[1]. Se justifier, se défendre et s’exonérer devient dès lors un de leurs derniers combats. C’est dans cette perspective que l’on doit comprendre l’accord de Khieu Samphan[2].

Roshane Saidnattar filme Khieu Samphan en cadrant son visage, avec des plans-séquences simples et sans fioritures, et lui pose des questions empreintes d’une certaine retenue. Lui, de plus en plus confiant, énonce doctement et en plusieurs points sa vérité historique. Le discours est rodé. Il affiche sa soi-disant méconnaissance des massacres, de l’exploitation de la famine comme technique de contrôle des masses – avec les conséquences dramatiques que l’on sait sur une population rendue corvéable à merci. Il feint une naïveté assumée en décrivant le rôle de « président-pantin » que les « vrais dirigeants khmers rouges » (il parle des Khmers rouges pour désigner les autres et se dégage ainsi du groupe des responsables) lui ont imposé. Bref, il ressort à son écoute que, tout comme les malheureux représentants du « peuple du 17 avril » (la population urbaine envoyée dans les rizières), il n’a fait que subir les dérapages d’un régime qui avait en amont de bonnes intentions.

En visionnant les rushes, la cinéaste pressent le piège tendu par Khieu Samphan : bénéficier d’un support médiatique pour distiller sa petite musique sur le « je n’ai rien vu, je n’ai rien su et je n’ai rien décidé ». Le piège est d’autant plus dangereux que l’interview se fait en khmer. Projeter le film documentaire tel quel au Cambodge, face à un public qui n’a majoritairement pas connu cette époque, dans une société où le travail de mémoire est bridé, c’est offrir une tribune inespérée au principal intéressé.

Pour y pallier, elle décide alors dans un second temps d’entrecouper les séquences d’interview par une reconstitution de son calvaire au quotidien sous les Khmers rouges et par quelques extraits d’archives d’actualités sur la chute de Phnom-Penh et de films de propagande de l’Angkar (i.e. le régime khmer rouge). Ces flashbacks n’ont pas pour but de contrecarrer les dires de Khieu Samphan. L’intelligence de cette démarche est de prendre le spectateur à témoin : comme d’autres enfants, la petite fille est séparée un temps de sa famille, elle est soumise à un endoctrinement idéologique, travaille dans les champs… et Khieu Samphan est le chef d’État de ce régime ; l’odeur de la mort règne autour d’elle – elle évoque le meurtre de nouveau-nés maintes fois soulignés par d’autres témoignages, les exécutions de « mauvais éléments » à la nuit tombée –, les peurs et les angoisses devenues le seul horizon de pensée… et Khieu Samphan est le chef d’État de ce régime. Et l’on pourrait ajouter qu’avec la chute du Kampuchea démocratique, et alors que les horreurs de ce régime sont dévoilées, Khieu Samphan demeure toujours un haut-responsable du mouvement entré en guérilla.

Il est peu de dire que ce type de montage en creux atteint son objectif. Sans subir un parti pris à charge, le spectateur peut entendre ce fidèle représentant de la révolution khmère rouge dénier la responsabilité dont on l’accuse, sans être dupe sur la réalité de ce régime, ni sur la pertinence de ses propos.

L’important, c’est de rester vivant retrace aussi en filigrane une histoire familiale dans les tourmentes de l’histoire cambodgienne. À la fin de ce long-métrage, Roshane Saidnattar et sa mère reviennent dans le village situé au fin fond de la province de Battambang où elles ont travaillé pour la collectivité sous la surveillance du « peuple ancien » (terme khmer rouge désignant les paysans passés sous leur autorité avant la chute de Phnom Penh). À ce moment, le temps passé et le temps présent se télescopent. La tension est palpable. Les non-dits, les regards fuyants et la gêne de certains villageois révèlent les drames, les souffrances qui ont eu lieu à cet endroit trois décennies plus tôt. Sans peut-être s’en douter, le spectateur assiste en fait à un moment rare. Car pour l’opinion internationale, le centre de détention et torture de Tuol Sleng (ou S21) situé dans la capitale caractérise la machine à tuer khmère rouge. Avec l’excellent film documentaire S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh, le procès en cours de l’ancien directeur du centre (Douch), le lieu transformé en musée, tout concorde en effet pour conforter cette opinion. Mais, faut-il le rappeler, la grande majorité des Cambodgiens décédés sous les Khmers rouges le furent dans les campagnes, sous une autorité administrative très vague, et sous les coups et les regards d’une frange de la paysannerie qui a toujours exécré « ces gens des villes ». Dans ce village, comme dans des centaines d’autres sous le Kampuchea démocratique, des « petites mains » de la terreur ont pu ainsi exercer leur autorité et leur vengeance. Face à la cinéaste et à sa mère, quelques unes de ces « petites mains » sont bien présentes. Dans la bouche d’une vieille paysanne, celle-ci souligne sa misérable condition et celle de sa famille. Il n’y a ni regret ni remord mais une amertume récurrente sur la vie difficile des gens de la rizière. En clair, elles, les survivantes, ont au moins réussi à s’en sortir tandis que « nous » restons dans la misère. Et les images livrent ce décalage social saisissant entre le groupe de villageois et les deux citadines revenant sur les lieux de leur souffrance en voiture. Force est de constater que cette tension sociale ville-campagne, dont le mouvement khmer rouge a pu en bénéficier à un moment de l’histoire du Cambodge, demeure plus que jamais d’actualité à l’échelle du pays.

En quelques plans sur ce village, tout est dit sur la difficulté de ce pays à cicatriser ses blessures, et au demeurant, à bâtir un projet de cohésion sociale, gage d’un avenir sans nouveaux traumatismes.

---------------------

[1] Dès janvier 2001, les deux chambres du Parlement cambodgien ont adopté, à l’unanimité, une loi « portant établissement de Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, chargées de traduire en justice les personnes responsables de crimes commis pendant la période de Kampuchea Démocratique ».

[2] Signalons pour Khieu Samphan la sortie de son ouvrage chez L’Harmattan en 2004 : L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position, 172 p.