BULLETIN DE L'AEFEK n° 21

ISSN 1951-6584

Mars 2016

SOMMAIRE

L’éducation monastique et scolaire dans le Cambodge rural à la fin de l’époque coloniale, selon l’écrivain Chuth Khay [1]

Intellectuel républicain sous le Cambodge de Lon Nol (1970-1975), Chuth Khay n’est pas parvenu à fuir le pays lorsque les Khmers rouges ont pris Phnom Penh le 17 avril 1975. Il fut déporté sur la rive gauche du Mékong, district de Dambae dans la province de Kompong Cham, avec son épouse et leurs trois filles. Ils y passèrent plus de trois ans et y travaillèrent la terre aux côtés d’autres membres du « peuple nouveau » (prajājan thmī), tout en dissimulant leur identité par crainte d’être assassinés. En 1980, un an après l’invasion vietnamienne qui mit un terme au régime du Kampuchea démocratique, ils avaient survécu et quittèrent le Cambodge pour se réfugier en France. Chuth Khay trouva un premier emploi dans la comptabilité, puis décida de devenir chauffeur de taxi à Paris. Aujourd’hui, il réside en banlieue parisienne et profite de sa retraite pour écrire des romans, notamment au sujet de son enfance au Cambodge, dans la province de Kompong Cham.

Témoignage de la vie quotidienne des garçons des zones rurales de la région de Kompong Cham dans les années 1947-1953, ses écrits offrent en particulier un « regard de l’intérieur » sur le système éducatif traditionnel et moderne durant cette période charnière du Cambodge contemporain. Dès lors, à partir de l’étude de deux romans [2], puis d’un entretien accordé par l’auteur en octobre 2014 [3], il y eut assez de matière pour formaliser un premier condensé sur un type d’itinéraire scolaire d’un jeune khmer de cette époque. Le texte présenté ici en est une version remaniée, suite à la prise en compte des précisions et des remarques de l’écrivain cambodgien.

1. La vie quotidienne des enfants de pagode dans la province de Kompong Cham

Chuth Khay est né en 1940 à Koh Samrong, une île du fleuve Mékong située à une dizaine de kilomètres de la ville de Kompong Cham, dans une famille sino-khmère [4] de cultivateurs (anak caṃkār) [5]. Ces îles du Mékong cambodgien sont effectivement connues pour avoir accueilli les migrations chinoises au fil du temps. En 1947, à l’âge de sept ans, et bien que l’île comptait cinq pagodes, sa mère décida de l’orienter vers la pagode de Tmoh Kol située à quatre kilomètres au nord de Kampong Cham, l’oncle paternel de celle-ci y occupant les fonctions de chef religieux (grū saṅgharāj). Ce dernier était placé à la tête d’un courant moderniste du dharma (dha(r)m samăy), courant réformateur et radical qui cohabitait de façon conflictuelle avec le courant « classique » (dha(r)m purān), considéré par Chuth Khay comme plus souple, notamment parce qu’il autorisait les moines à recevoir et à détenir de l’argent. Cette discorde fut d’ailleurs à l’origine d’une séparation puisque le groupe moderniste engagea la construction de la pagode de Boeung Kak en 1947 et quitta Tmoh Kol en 1950 pour y emménager. Trois ans avant cette rupture définitive, Chuth Khay devint donc « enfant de pagode » (kmeṅ vatt) et rejoignit une trentaine d’autres garçons afin de suivre les enseignements dispensés par les bonzes. Ces enseignements étaient réservés aux jeunes hommes et ils formaient une étape préliminaire à l’ordination en tant que bonze novice (ṇen). Tous les garçons de la région faisaient en principe cette expérience monastique d’apprentissage. Seuls les parents qui vivaient dans une grande pauvreté se souciaient peu d’envoyer leurs enfants à la pagode. Le plus souvent, ces familles n’avaient pas de terre et louaient leur force de travail pour travailler les rizières d’autres familles plus aisées [6]. Certaines d’entre elles s’adonnaient à la consommation abusive d’alcool et de cannabis, elles étaient souvent qualifiées de « voyous-vagabonds » (bāl). Toujours selon Chuth Khay, ces paysans sans terres auraient constitué une population facilement manipulable pour les Khmers rouges.

Les enfants de pagode à l’époque du Protectorat français, SIPAR, Phnom Penh, 2010, 77 p.

En arrivant à la pagode de Tmoh Kol, Chuth Khay fut placé sous la tutelle de Maître Deth (lok grū ācāry ṭet), un bonze confirmé (bikkhu) appartenant au courant moderniste, et sous la dépendance plus immédiate d’un moine novice (ṇen) à qui il devait témoigner sa reconnaissance (saṅ guṇ), qu’il devait servir et assister quotidiennement durant la quête, et écouter pour se perfectionner dans l’apprentissage du khmer et des leçons de morale. Les bonzes novices (âgés de plus de douze ans) étaient beaucoup plus nombreux que les bonzes confirmés (âgés de plus de vingt ans) ; les relations des enfants de pagode avec les bonzes confirmés restaient plus distantes, et se limitaient au respect d’une discipline et à un suivi de leurs enseignements.

L’enjeu éducatif de l’alimentation

Tous les matins vers 6 heures, peu de temps après le réveil et une rapide toilette, les enfants de la pagode de Tmoh Kol avaient pour tâche principale d’accompagner les moines durant la quête (ṭoer piṇḍ pāt), ou de partir recueillir les « tours de donations » des laïcs (yak ven). En effet, les pagodes des environs bénéficiaient de la solidarité d’un ensemble de laïcs, principalement des commerçants et des fonctionnaires qui vivaient près des marchés. Madame A et Madame B donnaient le lundi, Madame C et Madame D le mardi, etc. [7]. Ces personnes pieuses permettaient d’assurer le repas quotidien des moines. Par ces donations faites aux monastères, elles acquéraient des mérites bouddhiques (pān puṇy). Chuth Khay et ses compagnons de pagode parcouraient alors une dizaine de kilomètres à pieds-nus tous les matins, le ventre vide la plupart du temps, pour recueillir les offrandes. Cette déambulation prenait plusieurs heures, et il leur fallait parfois patienter lorsqu’une cuisinière n’avait pas encore terminé la préparation du repas. Sur le chemin du retour à la pagode, après avoir effectué la collecte, Chuth Khay et ses camarades bénéficiaient souvent d’un temps de liberté et d’oisiveté. Ils pouvaient profiter de l’activité du marché, et notamment y observer les performances des « saltimbanques » (anak leṅ p̎āv ĥī min ŝī luy) qui impressionnaient par leurs tours de magies, leurs talents musicaux, les prouesses de leurs « singes savants » ou encore par l’efficacité des remèdes qu’ils proposaient en assurant qu’ils n’accepteraient d’être rémunérés qu’en cas de guérison. Parfois, ils s’arrêtaient chez un vendeur de soupes, grâce à l’argent qu’un donateur compatissant leur avait donné. Sinon, ils osaient soutirer un peu de nourriture dans les gamelles des moines (cān srāk’) que les donateurs avaient remplies. Ils bravaient ainsi la menace monastique de terminer leur vie dans les « enfers » (narak). Et s’ils avaient dû laisser leur lance-pierre à la maison pour respecter l’obligation de ne pas tuer des êtres vivants, il leur arrivait aussi de pêcher dans les étangs et rivières, à l’insu des bonzes. Mais le plus souvent, les enfants de pagode mangeaient peu le matin, et ils étaient donc affamés lorsqu’ils rapportaient la nourriture à la pagode entre 10 heures et 11 heures. Le repas de midi était un enjeu quotidien d’autant plus crucial qu’ils étaient contraints par les interdits monastiques et ne pouvaient donc pas consommer de repas après midi (et ce jusqu’au lendemain). Vers 11 heures, les moines se rassemblaient dans la cantine (sālā chān’) puis prenaient leur repas sous l’œil avide des enfants. Ces derniers devaient patienter en position assise, face aux moines qui étaient installés sur une surface élevée. Á la fin de leur repas, les moines récitaient les prières yathā, puis les enfants récitaient les prières yakāṃṅ. Ces prières en pali signifiaient une corrélation entre l’acte d’aumône (à l’intention des moines), l’accomplissement de mérites ou d’actions vertueuses (par les enfants notamment), et le transfert de ces offrandes et mérites aux défunts [8]. Lors du repas de midi, les enfants faisaient ainsi l’apprentissage d’une règle de préséance, de révérence et de piété (à l’intention des moines et des ancêtres). Une fois cet échange de prières effectué, ils se ruaient sur les restes de nourriture. Si le repas des bonzes se déroulait sous le signe du calme et de la retenue, celui des enfants de pagode prenait une dimension beaucoup plus agitée et compétitive. Chacun devait jouer des coudes, les aînés s’accaparaient les meilleurs mets et certains tâchaient de dissimuler un peu de nourriture en guise de réserve. Selon Chuth Khay, les conditions des enfants de pagode étaient difficiles puisque ces derniers, en âge de pleine croissance, ne mangeaient pas à leur faim.

Le temps d’étude

Après le repas, tandis que les moines se reposaient, les enfants faisaient la vaisselle puis devaient réviser leurs leçons en les répétant à voix haute. Vers 13 heures, la cantine devenait salle d’étude. Ils se répartissaient alors en deux ou trois groupes (selon leur niveau et leur ancienneté), et s’apprêtaient à suivre l’enseignement quotidien dispensé par l’un des maîtres-bonzes (lok grū ācāry) : parfois l’un des chefs de la pagode (grū dhaṃ), le plus souvent un moine confirmé (bikkhu). Ils y apprenaient à lire et à écrire le khmer, et à répéter des leçons de morale (cpāp’ ker kāl). On leur enseignait parfois des techniques d’artisanat et certaines pagodes offraient des initiations à la boxe (lpukkato). Les leçons de morale, qui constituaient la part la plus importante des enseignements dispensés dans les pagodes, leur intimaient de respecter leurs parents et leurs aînés, de persévérer dans la vie pour accéder à la richesse matérielle, de ne pas céder à la tentation de la paresse et de l’ivresse, de ne pas succomber à l’endettement auprès des Chinois – un système d’usure qui pouvait conduire à une mise en gage des terres (faute d’être parvenu à rembourser sa dette). Les garçons apprenaient aussi les règles de bonne conduite destinées aux hommes (cpāp’ prus) et aux femmes (cpāp’ srī), les secondes étant relatives à la pudeur et au respect de l’époux. Ils se chargeraient de transmettre ces règles à leurs filles lorsqu’ils seraient pères et grands-pères de familles. Tous les jours entre 13 heures et 15 heures, ces enfants pour la plupart âgés de sept à douze ans répétaient après les moines jusqu’à ce qu’ils sachent ces textes par cœur. « On faisait les perroquets », dit Chuth Khay en français, ajoutant que le plus souvent les enfants répétaient ces textes sans en comprendre le sens. Les moines employaient souvent un rotin (raṃbāt’) lorsqu’il s’agissait de corriger un garçon à qui la mémoire faisait défaut, ou menaçaient de tremper un doigt dans du plomb en fonte (lūk saṃṇa) lorsqu’il s’agissait de faire avouer une faute. Effrayés par l’idée de la douleur et du stigmate, les enfants choisissaient le plus souvent d’avouer leur faute ou de dénoncer un camarade rapidement. « Les moines frappaient jusqu’aux parents » (lok vāy ṭal’ m̎ae ūv), dit Chuth Khay pour métaphoriser un partenariat éducatif tacite entre les moines et les parents. Cet enseignement monastique fondé sur une pédagogie autoritaire et de répétition du modèle pouvait durer plusieurs années, jusqu’à ce que l’enfant soit jugé prêt pour l’ordination.

Jouer en fin de journée

Après le temps d’étude, vers 15 heures, les enfants devaient transporter l’eau du puits ou de la rivière, participer à de petits chantiers de construction ou encore faire le ménage. Dans les années 1940-1950, à Tmoh Kol et dans les pagodes des environs, les « grand-mères de pagode » (yāy jī) étaient rares et les tâches domestiques revenaient donc le plus souvent aux enfants. Vers 16 heures, ils disposaient d’un temps libre et pouvaient s’adonner à plusieurs jeux, principalement des jeux d’attrape et des jeux de pions. Ils jouaient ainsi à « attraper le petit du milan » (cāp’ kūn khlaeṅ), « cache-cache » (leṅ buon), « cacher le foulard » (lāk’ kansaeṅ), « kūn kūl » (sorte de hockey) ; ils utilisaient des bouchons de bouteilles de limonade en guise de monnaie d’échange et jouaient aux billes (paṅ’ ghlī) [9]. Le jeu d’attrape « ou » (ū) était très prisé et fréquemment pratiqué [10]. Défoulés d’avoir joué, les garçons pouvaient faire leur toilette, bien que certains en fassent souvent l’économie. S’ils ne mangeaient déjà pas toujours à leur faim (v. supra), selon Chuth Khay l’hygiène des enfants de pagode laissait aussi à désirer.

Vers 18 heures, ils rejoignaient les moines dans le temple afin de prier devant le Bouddha (sūtr dha(r)m thvāy paṅgaṃ). Là encore, ils apprenaient par cœur des bribes de prières dont ils ne comprenaient pas le sens, d’autant plus que la plupart d’entre elles étaient en langue pali. Puis ils pouvaient regagner leurs dortoirs, tandis que les moines rejoignaient leurs cellules compartimentées (kuṭi) : une pour les novices, une pour les moines confirmés, une plus confortable pour les chefs religieux. Ces soirées offraient de bonnes occasions aux aînés de tyranniser leurs cadets, et le roman Les enfants de la pagode rapporte plusieurs histoires scatologiques, bêtises enfantines ou peurs de fantômes caractéristiques de ces nuits d’enfants. Ces garçons pouvaient rendre visite à leur famille chaque jour sacré de la semaine (thṅai sīl), du moins ceux dont les parents vivaient à quelques kilomètres. Ceux qui venaient d’un village lointain, eux, obtenaient occasionnellement la permission de rentrer pendant trois jours, deux jours étant consacrés au voyage. Il arrivait qu’un enfant s’enfuit de la pagode, mais il était le plus souvent réprimandé, renvoyé à ses études monastiques puis puni par vingt coups de rotin.

Une formation préliminaire à l’ordination

Pendant que les garçons étudiaient à la pagode, leurs sœurs grandissaient au sein du giron familial, selon une relation étroite avec leur mère et leur grand-mère. En conformité avec l’idéal khmer de la « femme chargée de vertus » (srī grap’ lakkh)[11], elles apprenaient à faire preuve de retenue et de pudeur, à faire la cuisine et à s’occuper de leurs cadets. A la différence des filles, les garçons âgés de sept à douze ans faisaient l’expérience d’une éducation formelle qui les tenait à l’écart du milieu familial. Cette éducation, dispensée au nom du Bouddha, les soumettait à une discipline rigoureuse, à une règle de préséance et de révérence à l’égard des bonzes, mais elle leur permettait aussi de faire l’expérience d’une franche camaraderie. Tous les jours, les moines leur enseignaient l’écriture du khmer, des prières et des leçons de morale qui promouvaient le respect de la hiérarchie des âges, la nécessité du travail et de la bonne tenue des épouses. Cette initiation prodiguée à des jeunes hommes venant de différents villages traduisait ce que l’historien et ethnologue du Cambodge Jacques Népote définissait comme la fonctionnalité d’adjuvant extérieur « patrilinéaire » des monastères sur fond de la segmentation matrilinéaire des terroirs [12]. Une autre approche anthropologique y trouverait plutôt un exemple classique de « domination masculine » ou de « production des grands hommes » [13]. Après quelques années, vers l’âge de dix à douze ans et alors qu’ils atteignaient une certaine maîtrise de ces textes, les garçons étaient jugés prêts pour l’ordination.

Avec la cérémonie d’ordination (puos), le garçon « témoignait de sa dette » (tap snaṅ saṅ guṇ) à l’intention de sa mère (le père étant plutôt concerné pour la seconde ordination qui ne peut pas avoir lieu avant l’âge de vingt ans). Le rite le transformait en « dragon » (nāg), il se trouvait associé à un maître-moine (upajā) qui allait assurer sa nouvelle initiation. Il devenait bonze novice (ṇen)[14]. Par un processus d’inversion, ce témoignage de piété filiale plaçait l’enfant dans une relation d’autorité, puisque les parents allaient devoir le respecter et l’honorer (mae ū thvāy paṅgūṃ kūn), lui qui représentait désormais le Bouddha. Il s’auto-désignait par le terme d’adresse aātmā, ses parents devenaient ňom et s’adressaient à lui en tant que « Cher enfant » (lok kūn). Au nom de la nécessité d’un témoignage de dette filiale à l’égard des parents, l’ordination favorisait alors une substitution des monastères à la famille en matière éducative, et une élévation des fils « au-dessus » de leurs parents. Cette inversion n’était cependant que provisoire, puisque la plupart des enfants ne prenaient la robe que pendant un an ou deux, puis ils étaient « défroqués » (sịk) et retournaient à leur vie laïque. Ils avaient appris les prières et suivi les enseignements du Bouddha, ils avaient témoigné de leur dette à l’égard de leurs parents, ils devenaient à nouveau des fils de famille. Ils retournaient aux activités de garde des troupeaux et de riziculture, et demanderaient bientôt une femme en mariage (ṭanṭịṅ). Chuth Khay, cependant, connut un parcours différent de la plupart de ses camarades de pagode, puisqu’au lieu de prendre le froc il partit étudier à l’école française.

2. De la pagode à l’éducation scolaire coloniale

En 1948, huit mois après l’entrée de Chuth Khay à la pagode, Maître Deth qui le considérait comme un bon élève et qui l’avait pris en affection, lui offrit la possibilité de partir étudier à l’école française de Suong, petite ville coquette située sur la rive gauche du Mékong au bord de la route coloniale n°7, à quelques kilomètres de la plantation d'hévéa de Chup [15] en direction de la province de Kratié et de la ville de Mémot. La pagode de Vihear Tonteum [16] , attenante à l’école française de Suong, lui fournirait le logement. Une expérience qu’il ne supporta cependant pas : sa famille lui manquait, et lors d’une visite faite à celle-ci il refusa de repartir, affirmant préférer travailler la terre aux côtés de ses frères. La difficulté du labeur et les remontrances familiales le poussèrent néanmoins à retourner à la pagode de Tmoh Kol dans le courant de l’année 1949, celle qu’il avait quittée pour partir à Suong. Peu de temps après, il suivit le groupe des bonzes modernistes qui venait de s’installer dans la pagode de Boeung Kak (pagode qu’ils avaient commencé à bâtir lors du « schisme » de 1947, v. supra). Après l’épisode de Suong, ses maîtres décidèrent de lui donner une seconde chance et lui proposèrent d’étudier à l’école française de Kompong Cham, située à trois kilomètres de la pagode de Boeung Kak. Les bonzes – notamment les « modernistes » – permettaient ainsi à certains enfants qu’ils estimaient particulièrement doués de se détourner de la voie de l’ordination pour entrer à l’école française, une opportunité qui offrait la possibilité d’obtenir un jour un emploi de fonctionnaire (thī) [17]. Ces bonzes auraient donc exprimé une certaine « ouverture » vis-à-vis de l’éducation coloniale des enfants. A l’âge de huit ou neuf ans, Chuth Khay partit poursuivre ses études à l’école française, et à la différence de la plupart des enfants de son âge il n’entra pas dans les ordres monastiques. Le parcours de Chuth Khay, né dans une famille sino-khmère de cultivateurs, perd donc ici de sa représentativité. En se tournant vers l’école française grâce au soutien d’un maître-bonze, cet enfant né sur une île du Mékong prit part au système éducatif colonial de fabrication des élites.

L’école primaire de Kompong Cham

Durant les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale (et donc l’occupation japonaise du Cambodge), selon Chuth Khay les Français ont exprimé une volonté soutenue de scolarisation dans la province de Kompong Cham. Cet accès aux écoles françaises restait néanmoins limité aux élites locales, et de mémoire Chuth Khay ne recense que quatre écoles françaises dans la province : celle de Kean Chrey en face de l’île de Somrong (trois premiers grades) ; l’école de Dey Dok située dans la banlieue sud de Kompong Cham ; l’école de la ville de Kompong Cham (offrant un cursus complet), et enfin celle de la pagode de Boeung Kak qui ouvrit en 1952 (voir infra). L’école primaire de Kompong Cham était la plus importante de la région et se divisait en deux complexes éloignés de 500 mètres ; l’un pour les garçons et l’autre pour les filles. Comme dans les autres écoles, le khmer y était enseigné dans une moindre mesure que le français. Le cursus complet à l’école primaire durait six ans : cours enfantin (thnāk’ kumāraṭṭhān), cours préparatoire (parivacchănaṭṭhān), cours élémentaire (ādikaṭṭhān), cours moyen de 1ère puis de 2ème année (majjhamaṭṭhān), et enfin le cours supérieur (uttamaṭṭhān) qui se terminait par l’épreuve du certificat d’études primaires. Les cours avaient lieu le matin de 7 heures à 11 heures et l’après-midi de 14 heures à 17 heures, et la plupart des enfants rentraient manger chez eux leur repas de midi. En 1950, après son rapide passage par l’école française de Suong, Chuth Khay entra directement en CE1 à l’école de Kompong Cham[13] tout en logeant à la pagode de Boeung Kak.

Les élèves se répartissaient en plusieurs catégories :

- les enfants de citadins, commerçants et fonctionnaires de Kompong Cham, qui rentraient donc chez leurs parents tous les soirs ;

- les internes (siss ṭek ŝī pāy buok knuṅ sālā), pensionnaires de l’école ;

- les externes boursiers (siss pān āhārūpakar(n)), qui recevaient entre 5 et 10 riels par mois, et qui vivaient à la pagode ou chez des membres de leur réseau de parenté ;

- les externes qui ne bénéficiaient d’aucune bourse, qui logeaient à la pagode et ne mangeaient donc pas de vrai repas le soir (dont Chuth Khay faisait partie) ;

- les enfants de troupe (kumār yodhā), internes de la caserne militaire qui venaient étudier en tenue de combat et étaient craints par les autres élèves.

Chuth Khay raconte qu’un chef de commune (me ghuṃ) avait permis à l’un de ses camarades d’obtenir une bourse d’étude, tout en lui faisant promettre (en plaisantant ?) de ne pas oublier sa dette lorsqu’il deviendrait chef de province (cau hvāy khett). Les chefs de commune étaient les principaux responsables du recensement de la propriété des terres face aux autorités françaises, mais également de la sélection des boursiers, ces jeunes garçons issus du monde rural. Néanmoins, ces chefs ne connaissant pas la langue française, le plus souvent les enfants leur montraient l’endroit où devait être apposée leur signature. A l’école primaire de Kompong Cham, les boursiers, les internes, les enfants logés à la pagode et les enfants de troupes – soit les quatre dernières catégories – représentaient environ 20% de la population des élèves. La grande majorité était composée d’enfants de riches commerçants et de fonctionnaires de la ville de Kompong Cham. Quant aux enfants de riziculteurs et de gardiens de buffles, ils étaient extrêmement rares. Ainsi, dans les années 1947-1953, les chefs de pagode et les chefs de communes étaient les principaux médiateurs qui permettaient aux garçons des zones rurales d’accéder à l’école française. Et parmi ceux-ci, les enfants de cultivateurs (anak caṃkār) étaient beaucoup plus concernés que ceux des riziculteurs (anak srae) ; ces derniers n’accédèrent pas à l’école française.

L’école française de la pagode de Boeung Kak

En 1952, par l’intermédiaire d’un moine francophone qui connaissait un conducteur de travaux publics français, les moines modernistes de la pagode de Boeung Kak proposèrent un arrangement aux autorités françaises. Celles-ci reconstruiraient la route qui mène de la pagode au centre-ville, et en échange de ce service la pagode accueillerait la construction d’une école française. En 1952, à l’âge de douze ans, et après son premier « faux-départ » à l’école de Suong, Chuth Khay quitta l’école française de Kompong Cham et entama son année de CM1 dans cette nouvelle école française qui venait d’ouvrir dans sa propre pagode. Des instituteurs laïques (grū) venaient y enseigner tous les jours, à l’exception du jeudi et du dimanche. Le jour de la rentrée scolaire, les parents d’élèves formaient des rangs en compagnie de leurs enfants (qui à l’époque ne portaient pas d’uniforme) et rendaient hommage au drapeau cambodgien. Puis les élèves reformaient des rangs (tamrīep juor) devant leurs salles de classe respectives. Certains d’entre eux avaient près de vingt ans. Les élèves reproduiraient ce rite d’entrée en classe tous les jours de l’année, à la fin de chaque récréation, sous la direction du « président de classe » (pradhān thnāk’) nommé par l’instituteur (sur des critères d’aînesse ou de mérite scolaire). Les meilleurs élèves, ou ceux qui avaient la plus belle écriture, étaient chargés de tenir à jour le cahier de roulement des élèves que venaient parfois consulter des inspecteurs. Les enfants apprenaient le français, le khmer dans une moindre mesure, les mathématiques et les autres matières qui étaient enseignées en France. Les instituteurs leur demandaient de répéter les leçons, leur donnaient des exercices et leurs posaient des questions. Les enfants les plus enthousiastes levaient le doigt en interpellant leur maître (khñuṃ dān’ !), introduisaient ensuite leur réponse en prononçant « à votre intention Maître » (pāt lok grū ; jamrāp lok grū). La plupart des instituteurs avaient repris à leur compte l’usage monastique de la badine (qui faisait un mètre de long et le diamètre de la taille du pouce d’un enfant). Ainsi ce maître qui demanda à un élève d’en frapper un autre, ou encore ces élèves qui portaient des marques corporelles pendant plusieurs jours, ou bien ceux qui devaient rester agenouillés au centre de la cour et exposés au soleil. Dans chaque classe, on trouvait une dizaine de rotins rangés dans un tube de bambou. En 2014, Chuth Khay porte toujours aujourd’hui sur son avant-bras la marque d’un coup de rotin reçu à cette époque.

Le dur apprentissage de la grammaire française

Pour Chuth Khay, les professeurs frappaient principalement les élèves durant les dictées de français et les exercices de grammaires (accords de participe passé, accords des auxiliaires, etc.). Chaque faute était sanctionnée par un coup de badine, et sur une classe de quarante élèves le professeur pouvait donner près de « quatre-cents coups » dans la journée. Il lui arrivait parfois de ne pas pouvoir tous les donner, et les enfants « étaient endettés de plusieurs centaines de coups de bâton auprès de leur professeur » (juṃbāk’ grū rāp’ ray ruṃpāt’). Selon Chuth Khay, cet accès de violence durant les exercices de français s’expliquait par l’importance de la langue française pour l’obtention du certificat d’études primaires. Les instituteurs khmers relayaient ainsi le pouvoir colonial, un pouvoir qui s’exerçait sur les enfants des élites de la région de Kompong Cham à travers la grammaire.

Néanmoins, quelques rares instituteurs ne frappaient pas, comme Maître Som qui par ailleurs participait à la formation des futurs instituteurs à Kompong Cham. Pour Chuth Khay, Maître Som était apprécié de ses élèves, et ces derniers apprenaient vite et bien (chāp’ ceḥ). Il avait probablement fait sien ce vieux dicton : « à maître sévère, élève perdu » (grū kāc’ siss khūc). Ce dicton n’est pas tant moral que politique, puisqu’il signifie qu’à partir d’un certain seuil, plus un maître est sévère, moins l’enseignement porte ses fruits, au point d’aboutir au résultat éducatif inverse. C’est d’ailleurs pourquoi les enfants répondaient parfois aux coups de badine par des actes de « révolte » (prachāṃṅ), tel que déféquer dans le tiroir d’un professeur le jeudi ou le dimanche, uriner sur la badine et la laisser sécher au soleil afin qu’elle se rompe au premier coup porté, ou encore jeter dans le lac le « génie foncier » (lok tā) pour afficher son mécontentement à l’égard des pingres Chinois [19]. La nuit, aussi, les enfants « faisaient le mur » (phloḥ rapaṅ luoc [ceñ dau ṭoer leṅ]), notamment les soirs où se produisait une pièce de théâtre dans le centre-ville.

L’obtention du certificat d’études primaires

Durant ces années passées à l’école française de la pagode de Boeung Kak, les enfants se préparaient à l’épreuve d’obtention du certificat d’études primaires. Cet examen national n’avait lieu que dans trois villes du pays (Phnom Penh, Kompong Cham et Battambang), et ouvrait les portes du collège puis du lycée. Le collège Preah Sihanouk de la ville de Kompong Cham [20] accueillait les élèves de la province qui avaient obtenu le certificat, ainsi que ceux des provinces de l’est de Prey Veng, Kratie et Stung Treng. Il était l’un des deux meilleurs établissements scolaires du Cambodge, l’autre étant le lycée Sisowath à Phnom Penh. Si l’école primaire était déjà réservée aux élites de la société rurale, les études au collège ne concernaient plus que « l’élite des élites », celle qui s’acheminait vers le baccalauréat. Chuth Khay fit partie de cette sélection puisqu’il obtint son certificat d’études primaires. En 1953, à l’âge de treize ans, il put ainsi poursuivre ses études au collège Preah Sihanouk de la ville de Kompong Cham.

3. Après l’indépendance du Cambodge : des études secondaires à l’engagement républicain

Á la différence du Lycée Sisowath de Phnom Penh, le collège Preah Sihanouk était mixte, mais les filles représentaient tout de même un faible pourcentage de la population des élèves. Á l’époque, un grand nombre de parents ne souhaitaient pas que leur fille fasse l’apprentissage de l’écriture, qui offrait un moyen d’entretenir une correspondance amoureuse en marge de leur autorité. « Il ne faut pas presser ta maturité », leur disaient parfois leurs parents (kaṃ duṃ mun srakīel). En poursuivant leurs études dans ce collège, les élèves ont découvert des valeurs « démocratiques », ils ont entendu parler des « droits de l’homme » et de l’égalité entre les hommes et les femmes [21]. Ils ont appris certaines règles d’hygiène et de santé, et étudié le concept de « patrie » (mātubhūmi), qui selon Chuth Khay invitait tout un chacun à être solidaire avec les pauvres, les mendiants, les chanteurs, les poètes et les paralytiques.

Chuth Khay poursuivit ses études jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 1961. Entre 1966 et 1970, il enseigna le français au collège de Chhouk (province de Kampot), puis au lycée Santépheap (province de Kompong Speu), puis il passa sa licence de droit à Phnom Penh en 1968. Entre 1970 et 1975, il devint chargé de cours de droit public à la faculté de droit de Phnom Penh, et fut nommé doyen par intérim en 1973. Intellectuel républicain du Cambodge de l’après-18 mars 1970, il publia de nombreux articles de presse critiquant la politique du prince Sihanouk. Il devint conseiller juridique au ministère de la Défense en 1974, tout en conservant ses fonctions de doyen par intérim. La chute de Phnom Penh en avril 1975 avec la prise de pouvoir par les Khmers rouges a clos cette parenthèse républicaine.

Steven PRIGENT

- Anthropologue , membre associé de l’Institut de Recherches Asiatiques (IrAsia, CNRS, UMR 7306), Université d’Aix-Marseille

-----------------------

[1] L'auteur de l'article est un anthropologue spécialisé sur les questions d’enfance et d’éducation dans le Cambodge rural contemporain; Il est un membre associé de l’Institut de Recherches Asiatiques (IrAsia, CNRS, UMR 7306), Université d’Aix-Marseille. Ce travail a été produit avec le soutien de l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO).

[2] Les enfants de pagode à l’époque du Protectorat français, SIPAR, Phnom Penh, 2010, 77 p. (v. compte-rendu par Mikaelian, Grégory, dans Péninsule, n°67, 2013 (2), pp. 210-215, accessible en ligne sur http://peninsule.free.fr/cr/cr_peninsule_67.pdf) & Les enfants de l’école française, SIPAR, Phnom Penh, 2013, 120 p.

[3] Entretien enregistré d’une durée de trois heures et qui s’est principalement déroulé en khmer.

[4] Pour comprendre la place qu’occupent les Sino-Khmers dans la société cambodgienne, v. Népote, Jacques, « Les nouveaux sino-khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? », Péninsule 30, 1995 (1), pp. 133-154.

[5] Culture du tabac, du maïs, du soja, du coton, du sésame, de l'indigo, etc.

[6] Sur la question des paysans sans terre au Cambodge, v. Guérin, Mathieu, « Gens de la rizière à l’époque du protectorat français, essai d’histoire quantitative sur l’accès à la terre des paysans khmers », Péninsule n°64, 2012 (1), pp. 49-80.

[7] Chuth Khay recueillait notamment les donations de la mère de l’ancien dirigeant khmer rouge Khieu Samphan.

[8] Chuth Khay écrit, lors de notre correspondance par courriel : « Yeak Tha voulait dire à peu près ceci: " Que ceux qui sont morts reçoivent l'aumône offerte aujourd'hui par vous (ceux qui font des offrandes), et que tous vos vœux soient exaucés". Yang Keng est une prière que [les Khmers bouddhistes] récitent à la fin de chaque cérémonie et qui a à peu près la signification suivante: "Nous avons construit des mérites et des actions vertueuses. Nous les distribuions à tous ceux qui habitent dans l'autre monde, dans l'au-delà, etc. Quant à ceux qui végètent loin de ces mondes et qui ne sont pas au courant que nous avons fait ces mérites, nous demandons aux dieux tout puissants de les transmettre et de leur expliquer que les gens d'ici ont été généreux et vertueux, et qu’ils ont fait l'aumône". Voilà grosso modo le sens de ces deux prières » (10 septembre 2015).

[9] Ces bouteilles, de même que les billes, avaient été importées par les Français et étaient très prisées par les enfants qui les transformaient en monnaie dans leurs jeux.

[10] « Ou », jeu d’attrape toujours pratiqué par les enfants de la province de Kompong Cham aujourd’hui, est connu pour être particulièrement épuisant. C’est pourquoi les enfants préfèrent y jouer en fin de journée, lorsque l’air se rafraîchit.

[11] Cette référence est de mon fait puisque Chuth Khay m’écrivit, le 1er mai 2015 : « N'utilisez pas le terme Srey Krup Leak. Il désigne des femmes exceptionnelles. Il n'y en avait pas beaucoup dans la société khmère. Les Khmers se référaient surtout au code de jeunes filles (cbap srey) et au code de garçons (cbap pros) pour éduquer leurs enfants ». Mais je me permets de maintenir cette référence et rappelle que je la présente comme un idéal. Sur ce thème bien connu de la culture cambodgienne, v. Khing, Hoc Dy, « Notes sur le thème de la femme ‘marquée de signes’ dans la littérature populaire khmère », Cahiers de l’Asie du Sud-Est, n°2, 1978, pp. 15-43.

[12] Népote, Jacques, Parenté et organisation sociale dans le Cambodge moderne et contemporain. Quelques aspects et quelques applications du modèle les régissant, Genève, Olizane/Cedoreck (Bibliothèque khmère), 1992, pp. 184-186.

[13] Godelier, Maurice, La production des Grands Hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Flammarion, Champs Essais, Paris, 2009, 1982, 387 p.

[14] Sur le détail de ce rite de passage des jeunes garçons, v. Āṃṅ, Jūlān ; Brāp, Cān’ Mā̎rā̎ & Sûn, Cān’ Ṭīp, Ṭaṃṇoer jīvit manuss khmaer moel tām bidhī chlaṅ’ văy [Le déroulement de la vie d’après les rites de passage], Phnom Penh, Hanuman Tourism, 2007, pp. 44-50.

[15] Cette plantation était alors détenue par l’entreprise Michelin. L’histoire des plantations d’hévéa a été retracée pour les années trente dans Slocomb, Margaret, Colons and Coolies.The Development of Cambodia’s Rubber Plantations, Bangkok, White Lotus, 2007, 180 p.

[16] Cette pagode est ainsi dénommée parce qu’elle présente la particularité d’abriter deux temples en son sein.

[17] Du vietnamien thầy « professeur » désignant couramment les fonctionnaires indigènes de l’administration coloniale dans le Cambodge des années cinquante.

[18] L’évaluation de ses performances lui avait permis d’entrer directement en CP à l’école de Suong.

[19] Qui refusaient que les enfants se nourrissent des « restes d’offrandes » (saṃpak).

[20] Collège crée en 1941 avec les deniers du nouveau jeune roi Norodom Sihanouk. Cf. Suong, Sikoeun, Itinéraire d’un intellectuel khmer rouge, Paris, Les Éditions du Cerf, 2013, p. 36. Ironie de l’histoire, avec les années, ce collège formera une partie notoire des hauts-cadres du mouvement khmer rouge : Pol Pot, Khieu Samphan, Hu Nim, Hou Yuon ou Suong Sikoeun.

[21] Lisons à ce propos ce témoignage de Suong Sikoeun durant son passage au collège Preah Sihanouk : « L’histoire et la géographie sont mon "violon d’Ingres", avec une prédilection pour l’époque contemporaine. Je me passionne pour la Révolution française de 1789 dont je fais mienne la trilogie : Liberté, Égalité et Fraternité. », ibidem, p. 39.7

Le Slach voor Ponumpingh (1644), première représentation cartographique de la cité de Phnom Penh

Conservée aux archives de La Haye, la représentation hollandaise de Bhnaṃ Beñ (Phnom Penh) tranche par son authenticité. Chose exceptionnelle pour ce type d’illustrations, elle fut composée par un acteur du drame qu’il relate : la bataille navale qui, le 12 juin 1644, opposa une flotte de la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise (VOC) aux troupes du roi du Cambodge.

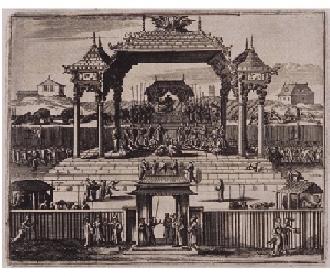

Si l’on ne manque pas de dessins agrémentant les récits de voyage des envoyés de la VOC, la plupart furent composés après coup, en Europe, sur commande d’un éditeur. Faits pour frapper l’imagination, ils « mettent en peinture » des relations d’ambassade ou des recensions de commerce par ailleurs avares en descriptions paysagères. De quoi laisser libre cours à la créativité des illustrateurs, nourrie des imprimés qui circulaient alors [1], en dépit d’une censure émanant de souverains jaloux des connaissances occasionnées par les « découvertes » : descriptions des cours du Grand Turc, du grand Moghol, du roi de perse, du seigneur de Huế ou de la capitale de Siam. Le despotisme oriental y puisa ses lettres de noblesse [2], forgeant de solides stéréotypes, dont certains, remis au goût du jour lors de l’expansion coloniale, n’ont pas encore disparu [3]. Entre autres étrangetés, on doit à ces illustrateurs un palais khmer aux atours vietnamiens (cf. Fig. n°1), une capitale du Cambodge à la topographie méconnaissable, peut-être inspirée de représentations d’Ayudhayā (cf. Fig. n°2 [4]), ou encore une salle du trône pourvue d’un balcon et d’une balustrade évoquant l’Escurial plus que les palais d’Uṭuṅ (Oudong, cf. Fig. n°3). Aubaines pour l’historien des imaginaires de la vieille Europe, ces chimères graphiques sont comme on s’en doute de peu d’utilité pour l’histoire du Cambodge.

Fig. n°1 : Extrait de Van Bergen (Arnoldus), dit Montanus [1625 ?-1683], Ambassade mémorable de la Compagnie des Indes orientales des Provinces Unies vers les empereurs du Japon: contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage des ambassadeurs; et deplus, la description des villes, bourgs, châteaux, forteresses, temples & autres bâtimens : des animaux, des plantes, montagnes, riviéres, fonteines; des mœurs, coutumes, religions & habillemens des Japonois : comme aussi leurs exploits de guerre, & les révolutions tant anciennes que modernes que ces peuples ont essuyées. Le tout enrichi de figures dessinées sur les lieux, & tiré des mémoires des ambassadeurs de la compagnie.

Dessin prétendument de la cour du roi du Cambodge illustrant le récit de l’ambassade de Peter Blokhoovius (1599?-1649), partie de Batavia le 28 juillet 1649 sur le Robijn, et arrivée au Cambodge circa le 9 août 1649 puis repartie pour le Champa où l’ambassadeur décèda le 16 août. C’est en 1669 à Amsterdam que Montanus publie ce récit à partir d’une documentation de seconde main.

Fig. n°2 : Eauweck hooftstadt van Cambodia, c. 1665. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 693 C 6 part XII, p. 290.

Fig. n°3 : van der Kraan, Alfons, Murder and Mayhem in Seventeeenth-Century Cambodia. Anthony van Diemen vs. King Ramadhipati I, Chiang Mai, Silkworm Books, 2009, pl. 2 tirée de Valentjin, François, Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een Naauwkeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, vol. 5, Johannes van Braam en Gerard onder de Linden, Dordrecht en Amsterdam, 1724-1726.

Tel n’est précisément pas le cas du Slach voor Ponumpingh qui paraît bien relever de l’expérience vécue, celle de « la preuve de l’œil » chère à l’historien La Popelinière [5]. La topographie précise des Quatre-bras, le détail des légendes qui suit méticuleusement un récit fouillé de la bataille, lui-même consigné dans les archives de la Compagnie, tout ceci concorde à faire de ce relevé sur papier de riz japonais un document authentique. Son intérêt outrepasse la restitution d’un épisode rocambolesque des relations entre la royauté khmère et la VOC. Il livre des renseignements d’importance sur l’organisation militaire et institutionnelle du royaume, à commencer par ses corps d’artillerie allogènes, et son ministre de la guerre, le fameux Kralāhom [6]. C’est là surtout la plus ancienne représentation cartographique de la cité de Bhnaṃ Beñ. Plan de bataille plus que carte, le Slach voor Ponumpingh reproduit fidèlement les positions des belligérants durant les phases successives du combat, ainsi que les éléments topographiques les uns par rapport aux autres. Ni fantaisiste, ni réaliste, le dessin est avant tout schématique : végétaux, rives, bras du fleuve, hommes, maisons, bateaux, pièces d’artillerie sont représentés par des traits stéréotypés. On peut imaginer qu’un officier rescapé de la bataille aura dicté à un dessinateur la configuration topographique des lieux et l’évolution des positions des troupes pour obtenir ce plan [7], qui comporte d’ailleurs quelques erreurs d’identification et dont certaines légendes sont incomplètes [8]. Nonobstant, il venait appuyer la justification d’une défaite ayant causé de lourdes pertes humaines et financières aux autorités de la Compagnie.

Plusieurs constats et diverses hypothèses peuvent être inférés de ce document. Nous en évoquerons trois, qui s’éloignent de l’événement du 12 juin 1644 et de son odeur de poudre, pour se concentrer sur le site même du conflit, la cité de Bhnaṃ Beñ et son histoire, sur laquelle on sait finalement peu de choses [9].

Constat liminaire, il se confirme qu’un changement de nom affecte l’ancienne cité royale entre le XVIe et le XVIIe siècle [10]. Jusqu’à la fin du XVIe siècle et même jusqu’au début du XVIIe siècle, les voyageurs portugais parlent encore de « Churdumuco », la Catumukh (Chatomukh) qui fut instituée capitale dans la seconde moitié du XVe siècle [11] et qui redevint au XVIe siècle un simple port de commerce où l’on cantonnait les nations étrangères. Avec l’avènement de la royauté d’Uṭuṅ et l’arrivée de la VOC dans le premier tiers du XVIIe siècle [12], le nom disparaît des archives et cède la place à Ponumpingh [13], transcription batave de Bhnaṃ Beñ, le « Mont de l’abondance » [14]. De leur côté, les codes juridiques de la fin du XVIIe siècle mentionnent une province de Bhnaṃ Beñ dont le gouveneur a pour rang 7 hūbān’ de dignité, essentiellement pour ses activités portuaires, qu’il échoit à la royauté de réguler [15]. En ce sens, les sources européennes et cambodgiennes concordent : c’est désormais le stūpa de la cité et la colline artificielle sur laquelle il repose qui retiennent l’attention des habitants placés au contact des Européens comme celle de l’administration royale, au point que tous lui donnent le nom du monument [16].

Première hypothèse découlant de ce constat, le bhnaṃ et son stūpa datent peut-être de la première moitié du XVIIe siècle. À tout le moins témoigneraient-ils d’une restauration spectaculaire du monument entre la dernière attestation de Churdumuco / Catumukh (1603) [17] et la première occurrence de Pnompingh / Bhnaṃ Beñ dans les sources européennes (1637 ? [18]), ladite restauration expliquant alors le nouveau nom de la cité. Sans apporter de certitude, plusieurs faits le suggèrent.

- En premier lieu, aucune des sources portugaises ou espagnoles du XVIe siècle ne décrit de pyramide centrale surplombant la cité, quand c’est bien l’élément qui accroche les yeux des agents de la VOC au XVIIe siècle. Les ibériques évoquent bien « deux très hautes ‘pyramides’ », qui sont bien sûr « deux très hauts chêdei » [19] , c’est-à-dire des stūpa, mais justement sans que l’une de ces pyramides ne se distingue de l’autre, ni plus haute, ni plus visible. Ce qui fait penser qu’il ne s’agit pas encore du Mont de l’abondance [20], à tout le moins pas en l’état imposant dans lequel le trouvèrent les Hollandais en 1644. C’est alors, disent-ils, « une haute pyramide située dans le village de Ponumpingh » [21], et même une très haute pyramide, seule éminence distinguée sur le plan, qui émerge de la fumée produite par les tirs de canon provenant de batteries disposées sur la rive. Cette « assez belle tour dorée » [22] vient couronner, en quelque sorte, la confluence des quatre bras du fleuve. Du côté des sources cambodgiennes, les seuls textes qui relatent les origines du monument sont tardifs, et ne remontent pas en amont du XIXe siècle [23]. S’ils posent l’érection de la montagne artificielle comme un fait antérieur à la fondation de la capitale, rien ne le prouve. Enfin, les historiens de l’art attribuent au monument une datation large, le XVIe ou le XVIIe siècles [24], si bien qu’aucune impossibilité chronologique n’entrave l’hypothèse qui vient d’être formulée.

- Ensuite, les obstacles que l’on pourrait voir se dresser contre elle se contournent aisément. À commencer par la forme actuelle du stūpa, arrondie en cloche, qui s’éloigne de la pyramide pointue dessinée sur le plan. L’obstacle disparaît si l’on veut bien se rappeler que seule la forme la plus récente du stūpa nous est connue, celle qu’il arbore après les deux restaurations menées sous le Protectorat, entre 1890 et 1894, puis à nouveau en 1926 [25]. Au surplus, rien n’empêche de penser qu’il a fait l’objet de plusieurs restaurations en amont de celles ordonnées par les Français, et que sa forme originelle fut précisément celle d’une pyramide pointue, comme c’était le cas pour certains stūpa anciens [26]. La position centrale du monument en face des Quatre-bras ne fait pas plus obstacle au raisonnement. D’aucuns ayant la topographie actuelle de Bhnaṃ Beñ en tête seraient en effet tentés d’identifier la pyramide du plan de la VOC au stūpa du Vatt Uṇṇālom, érigé peut-être au XIIe ou au XIIIe siècle [27]. Cependant, l’on ne voit pas que la « haute pyramide » dessinée par un officier de la VOC puisse représenter un autre monument que la soixantaine de mètres du Vatt Bhnaṃ (dont 27 pour la colline elle-même). Ni la stature du monument représenté, ni sa position en face de la pointe de la péninsule de Jroy Caṅvā ne permettent de le rapprocher du vieux stūpa du Vatt Uṇṇālom. On sait que celle-ci, avec l’alluvionnement, s’étendait année après année avant que les Français ne draguent régulièrement le fleuve. Par conséquent l’emplacement de la pyramide indiqué sur le plan hollandais en face de la pointe de la péninsule correspond assez bien à ce que l’on est en droit de supposer de la position plus en amont de cette dernière pour une période comme le XVIIe siècle. Les Quatre-bras n’ont en effet cessé d’avancer [28]. Reporté sur le Slach, le stūpa du Vatt Uṇṇālom eut donc été plus au Sud [29]. C’est du reste la symbolique même du Mont que d’avoir été érigé à la confluence des Quatre-bras [30].

Si cette hypothèse ne rencontre pas d’entrave immédiate, elle appelle cependant la formulation d’une hypothèse seconde quant aux raisons de cette fondation, dont il faudrait pouvoir dégager le sens en la réinscrivant dans l’histoire des implantations royales de l’époque moyenne.

- Pour commencer, aucune source contemporaine n’atteste la fondation d’une capitale au XVe siècle. Les sources chinoises permettent certes de lire un déplacement du centre de gravité du pouvoir d’Aṅgar (Angkor) vers le sud du Cambodge en raison du développement considérable du commerce en mer de Chine, mais rien de plus [31]. Seules les sources européennes du XVIe siècle évoquent le site de Catumukh, dont le nom même trahit le statut de capitale [32]. La capitale étant alors Laṅvaek (Longvek), cela implique qu’il ait accueilli, par le passé, une résidence royale. Peut-on être plus précis ? Le fabuleux récit de fondation de la cité qu’on lit beaucoup plus tardivement dans les Chroniques royales a fait l’objet d’une critique pointilleuse à laquelle peu d’événements à caractère historique ont réchappé : en 1409, un roi détrôné du Siam est envoyé gouverner Crāp Jhām, l’ancien nom de la cité [33], pour le compte d’Ayudhayā. Il prend une épouse locale et de cette union naît un fils, Yā̎t, en 1414 ou en 1426. Alors qu’Aṅgar est à son tour occupée par Ayudhayā en 1431 et qu’un fils du roi du Siam y est envoyé pour la gouverner, Yā̎t prend la tête d’une rébellion et s’allie aux populations péariques du Sud-Ouest pour bouter les Siamois hors d’Aṅgar, ce à quoi il parvient en 1445. Sacré une année auparavant, il aurait régné 49 ans, jusque vers 1493 [34]. C’est donc à ce personnage que l’on devrait, en toute logique, attribuer la construction d’un palais nommé Catumukh, en face des Quatre-bras. Dans le scénario que propose la philologie, c’est le nom même du palais qui aurait déteint sur le nom de cette partie du fleuve, qui de Danle crāp jhām serait devenue Danle catumukh [35]. La cité royale tiendrait son nouveau nom de cette conjonction toponymique entre le palais et la confluence des Quatre-bras en face de laquelle il était implanté [36].

- Délaissée par les rois du XVIe siècle, Catumukh retourne ensuite à sa fonction portuaire [37]. Les maigres descriptions qu’en donnent les voyageurs ibériques en font une cité marchande de 20.000 feux dont peut-être 3000 foyers chinois [38]. Deux grands stūpa dont on ne sait rien s’y distinguent. L’un, au sud, était sans doute celui du Vatt Uṇṇālom. L’autre correspondait peut-être à un premier édifice érigé sur les lieux mêmes ou à proximité de l’ancien palais royal [39], en face des Quatre-bras, à la place du futur Bhnaṃ. Encore après la chute de Laṅvaek, à la toute fin du XVIe siècle, la cité accueillait les différents campements d’étrangers regroupés par nation. Un roi envisagea même de céder et peut-être céda-t-il effectivement la péninsule de Jroy Caṅvā aux Ibériques pour les remercier de l’avoir installé sur le trône contre un rival soutenu par des factions malaises [40].

- Arrive le XVIIe siècle qui débute avec le règne de Suriyopārm (r. 1601-1619). Si l’érection d’une montagne artificielle surmontée d’un stūpa ne date pas de la fondation de Catumukh au milieu du XVe siècle et doit être reportée près de deux siècles plus tard, entre le début du règne de Suriyopārm et peu avant le règne de Rāma (r. 1642-1658), quelles en auraient été les motivations ? À la faveur des moments troubles qui suivirent la chute de Laṅvaek (1594), les étrangers d’Outre-mer, condottieres ibériques ou reîtres malais, prirent comme on le sait une part exorbitante dans les affaires du royaume, jusqu’à faire et défaire les rois. Catumukh était leur point d’entrée, à distance de l’autorité royale, quant à elle momentanément repliée dans la région de Srī Sandhar (Srei Santhor). C’est alors que, dans la première moitié du XVIIe siècle, la royauté met en place un dispositif inédit qui peut s’interpréter comme une volonté de contrôle du port d’entrée des étrangers. On observe d’abord qu’à son retour au Cambodge à la tête d’un corps expéditionnaire siamois, Suriyopārm installe sa première résidence royale au sud immédiat de la confluence des Quatre-bras, à Koḥ Slākaet [41]. Après la destruction des lieux par un incendie en 1608, il fait construire un second palais à Lvā Em, cette fois sur la rive Est des Quatre-bras [42]. Mais le dispositif en question trouverait son point d’équilibre et sa maturité lors de la fondation d’Uṭuṅ par Jay Jeṭṭhā II (r. 1619-1627), le fils de Suriyopārm, en 1620 [43]. Installée à une quarantaine de kilomètres en amont des Quatre-bras, à proximité du fleuve mais en retrait de la zone d’inondation, la nouvelle capitale [44] se double au niveau même du fleuve, à quelques kilomètres à l'est, d’un « Débarcadère royal » (Kaṃbaṅ’ Hluoṅ) [45]. Pour exercer leurs activités, les étrangers, négociants, ambassadeurs, missionnaires ou mercenaires doivent dès lors effectuer un parcours dont la longueur et la durée disent leur plus ou moins grande importance et la confiance, toute relative, que leur accorde la royauté : après une première halte aux Quatre-bras, où ils ne manquent pas d’être reconnus et identifiés, ils doivent rejoindre leur cantonnement situé en amont, sur le Danle Sāp (Tonlé Sap). Leur emplacement sur ce bras du fleuve, à plus ou moins grande distance de Kaṃbaṅ’ Hluoṅ (Kompong Luong), signe alors leur qualité [46]. Parvenus dans leur cantonnement, ils étaient pris en charge par leur shahbandar qui les menait saluer le roi avec force présents, mais surtout dépourvus de toute capacité de nuisance, le palais étant désormais hors de portée de la puissance de feu des navires restés à quai, parfois même en aval des cantonnements, à Bhnam Beñ même [47]. Les cantonnements, les navires et les cargaisons étaient par ailleurs étroitement surveillés, comme le stipule la Loi sur les jonques, rappelant que c’est justement sous le règne de Jay Jeṭṭhā II que l’administration des étrangers fut étoffée [48]. Placée sous la tutelle du ministre de la guerre et des affaires fluvio-maritimes, le Kralāhom, elle témoigne de la mise en place, au cours d’un long XVIIe siècle, d’un commerce sévèrement administré. Pour la royauté cambodgienne du premier XVIIe siècle, il s’agissait dans un premier temps de renforcer le contrôle des étrangers tout en maintenant à bonne distance les activités de négoce auxquelles ils s’adonnent, essentielles à l’équilibre des finances royales mais par définition viles et impures. L’étagement des cantonnements de Bhnaṃ Beñ à Kaṃbaṅ’ Hluoṅ et la lente remontée du fleuve procèdent en quelque sorte d’une ‘purification’ des intentions allogènes : du respect du protocole qui leur était par là-même imposé dépendaient non seulement le succès de leur entreprise, mais encore la bonne marche des relations extérieures et la prospérité du royaume. C’est peut-être en tant qu’un élément de ce dispositif que fut érigé le « Mont de l’abondance », à la manière d’une borne bouddhique [49] signifiant aux navires étrangers l’entrée dans le royaume. N’est-ce pas ce que fit Suriyopārm lui-même lorsqu’il ordonna, en 1602, la construction d’un monastère dans le nord-est du royaume, à Saṃpuk (Sambok), instituant ce lieu consacré par des rites bouddhiques comme « Porte du royaume » où devaient s’arrêter pour être taxées les barques en provenance du Laos ? [50] Pour souligner l’intérêt d’un tel rapprochement, on rappellera que le monastère en question se situe en hauteur, sur une montagne naturelle qui surplombe le Mékong et permet effectivement d’en surveiller la navigation, vers l’amont comme vers l’aval [51]. De son côté, que montre le Slach voor Ponumpingh si ce n’est l’arraisonnement du monde interlope de mer de Chine, placé sous contrôle, à l’intérieur d’un segment du fleuve qui part du « Mont de l’abondance » et s’achève au « Port royal ».

Difficile de conclure cet enchaînement d’hypothèses autrement que par une hypothèse subsidiaire : au vu de ce qui précède, ne faut-il pas réviser la destination funéraire du monument érigé sur le bhnaṃ pour y voir un cetiya, autrement dit un stūpa sans reliques ? [52] Rappelons qu’on ne sait là encore rien de précis sur les fonctions du monument, en dehors de ce que veulent bien nous en dire les Chroniques royales [53]. En somme, le Slach voor Ponumpingh invite à poser trois questions : quand fut érigé le Mont de l’abondance ? Pourquoi et par qui ? Qu’était-il ? En attendant que d’éventuelles fouilles archéologiques ne viennent dissiper le brouillard qui entoure le monument, une partie de la réponse nous semble devoir être recherchée dans l’histoire du XVIIe siècle.

Grégory MIKAELIAN

Chargé de recherche au CNRS

--------------------------------------

[1] Van der Cruysse, Dick, Le noble désir de courir le monde. Voyages en Asie au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 2002, 572 p. Pour le cas français, v. Linon-Chipon, Sophie, Galia Orientalis, Voyage aux Indes orientales (1529-1722). Poétique et imaginaire d’un genre littéraire en formation, Paris, Pups, 2003, 691 p. Pour le cas spécifique de la VOC, v. Delmas, Adrien, Les voyages de l’écrit. Culture écrite et expansion européenne à l’époque moderne : essais sur la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, Paris, Honoré Champion, coll. Atelier des voyages, 2013, 288 p.

[2] Grosrichard, Alain, Structure du sérail. La fiction du despotisme asiatique dans l’Occident classique, Paris, Editions du Seuil, 1979, 238 p.

[3] Par exemple, cette idée que la propriété foncière serait accaparée par le roi et que le peuple en serait dépourvu, ne bénéficiant à cet égard que d’un simple droit d’usage quand le souverain jouirait de la propriété éminente de toutes les terres du royaume. C’est là un contresens sur lequel repose l’analyse du droit foncier cambodgien par les administrateurs et les savants coloniaux, repris aujourd’hui par les analystes du régime de propriété instauré par le gouvernement cambodgien. La propriété foncière existe bel et bien dans le droit cambodgien traditionnel. Il suffit pour s’en rendre compte de ne pas la prédéfinir dans les termes du droit romano-germanique, comme c’est souvent le cas lorsqu’on aborde la question foncière en Asie du Sud-Est. Pour une étude exemplaire sur le piège des mots de la propriété, v. Barraud, Cécile « De la résistance des mots. Propriété, possession, autorité dans des sociétés de l’Indo-Pacifique », [in] André Itéanu (dir.), La cohérence des sociétés. Mélanges en hommage à Daniel de Coppet, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2010, pp. 83-146.

[4] L’auteur en est l’illustrateur et cartographe Johannes Vingboons (ca. 1617-1670) qui travaillait pour l’éditeur Blaeu, à Amsterdam, à partir de récits et d’archives des envoyés de la VOC.

[5] Henri Lancelot Voisin de La Popelinière (1541-1608), Les Trois Mondes, 1582, p. 87, cité [in] Delmas, Adrien, « L’écriture de l’histoire et la compétition européenne outre-mer au tournant du XVIIe siècle », L’atelier du Centre de Recherches Historiques. Revue électronique du CRH, n°7, 2011, § 8.

[6] Nous avons rendu compte en détail de la richesse de ce document republié dans l’ouvrage de van der Kraan, v. Mikaelian, G., « CR de Van der Kraan, Alfons, Murder and Mayhem in Seventeeenth-Century Cambodia. Anthony van Diemen vs. King Ramadhipati I, Chiang Mai, Silkworm Books, 2009, 79 p. », Péninsule, n°58, 2009 (1), pp. 130-157. Il fut publié pour la première fois dans Müller, Hendrik Pieter Nicolas (Dr.), De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos : Verzameling van Bescheiden van 1636 tot 1670, La Haye, Martinus Nijhoff, Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereenigin, XIII, 1917, pp. 348-349. Sur l’œuvre de ce personnage, v. Kersten, Carool, Dr. Muller’s Asian Journey. Thailand, Cambodia, Vietnam and Yunnan (1907-1909). Translated and introduced by…, Bangkok, White Lotus, 2004, 222 p.

[7] Nous remercions François de Grailly de nous avoir suggéré cette répartition des tâches.

[8] Cf. Mikaelian, G., « CR de Van der Kraan […] », loc. cit.

[9] Meyer, Charles « Phnom Penh, à la recherche du passé », Nokor Khmer, 1970, n°2, pp. 26-32. Pour une synthèse récente, v. Osborne, Milton, Phnom Penh. A Cultural and Literary History, Oxford, Signal Books, 2008, 232 p.

[10] Népote, Jacques, « Géopolitique de la basse vallée du Mékong et aléas de la perception occidentale », Péninsule n°51, 2005 (2), pp. 44-45.

[11] Groslier, Bernard Philippe, Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d’après les sources portugaises et espagnoles, Paris, PuF, Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’Études, t. LXIII, 1958, 194 p. + 7 pl. Cf. aussi Xordomuco~ Chordemuco, [in] Cabaton, Antoine, « Les Hollandais au Cambodge et au Laos au XVIIe siècle », Tijdschrift van het koninklijk nederlandsch aardrijkskundig genoootschap, 2° série, dl. XXXVI, 1919, p. 605.

[12] La VOC ouvre un premier comptoir de 1620 à 1622 (Mak, Phoeun, Histoire du Cambodge de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, Paris, EFEO, Monographies n°176, 1995, pp. 183-184), avant d’ouvrir une première loge, active de 1635 à 1644, puis une seconde après la destruction de la première en 1644, laquelle fonctionne de 1656 à 1666 cependant que d’épisodiques relations commerciales se maintiennent jusque dans les années 1680 (Cabaton, A., Les Hollandais au Cambodge au XVIIe siècle, Extrait de la Société de l’histoire des colonies françaises, Paris, Edouard Champion et Emile Larose, 1914, pp. 39, 66, 72).

[13] Cf. aussi Ponombing ~ Ponomping ~ Ponumphing, [in] Cabaton, A., loc. cit., p. 605) et Pnompingh ~ Ponombingh (1641-1642), [in] Lejosne, Jean-Claude, Le journal de voyage de Gerrit van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642) ? Seconde édition, revue et complétée, Paris, CDIL, 1993, p. 186 ; cf. également Colompin (1682) dans les sources françaises (Père Genoud [in] Mak, Phoeun, « Le phénomène urbain dans le Cambodge post-angkorien », dans Bernard Philippe Lafont, Péninsule indochinoise. Études urbaines, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 46).

[14] Pou, Saveros, « La toponymie khmère », BEFEO, t. LIII, 1967,p. 485.

[15] Cf. Kram sruk,l. 461 ; Cpāp’ Saṃbauv, l. 80, 116 et sq ; Satrā prāṃmadhdhān sābhauv 1, l. 131.

[16] Madame S. Pou n’y voit pas d’évolution chronologique, mais un simple changement de registre langagier : le nom savant et le nom populaire de la cité auraient de tout temps coexistés (cf. Pou, S., loc. cit., p. 436). Mais le fait que le nom « savant », Catumukh, soit absent des textes juridiques du XVIIe siècle ne plaide pas en faveur de cette hypothèse : on se serait alors attendu à le lire en lieu et place du nom « populaire », Bhnaṃ Beñ, lequel apparaît bien comme le nom officiel de la cité du point de vue de l’administration royale.

[17] Mak, Ph., op. cit., p. 113 citant Antonio de Morga et Diego Aduarte.

[18] Cf. le récit de l’ambassade d’Hendrik Hagenaar en 1637, [in] Mak, Ph., op. cit., pp. 219, 238-239.

[19] Groslier, B. P., op. cit., pp. 152, 160, citant Christoval de Jaque.

[20] Contra Osborne, M., op. cit.,p. 40.

[21] Cf. la légende n° 20 du Slach : « een hoge piramide staende on’t vleck Ponumpingh », [in] Müller, H. P. N., op. cit., p. 349.

[22] Dixit une source hollandaise, antérieure de sept années, cf. « […] & l’on gagna jusqu’au bourg de Buomping [Pnomping], où il y a une assez belle tour dorée », p. 342 du récit de voyage de l’ambassadeur Hendrik Hagenhaar à Uṭuṅ en juin 1637, cité [in] Mak, Ph., op. cit., pp. 238-239.

[23] Cœdès, George, « Études cambodgiennes VIII. La fondation de Phnom Penh au XVe siècle d’après la Chronique cambodgienne », BEFEO, t. XIII (6), 1913, pp. 6-11 ; Khin, Sok, « chapitre XXXIV. Le règne de sa majesté Bañā Y̎āt », [in] Chroniques royales du Cambodge (de Bañā Y̎āt à la prise de Laṅvaek) (de 1417 à 1595)**. Traduction française avec comparaison des différentes versions et introduction par…, Paris, EFEO, Coll. de textes et documents sur l’Indochine XIII, Paris, 1988, pp. 65-72 ; « Rīoeṅ kruṅ bhnaṃ beñ », [in] Recueil des contes et légendes cambodgiens relatifs à l’origine historique et géographique, Phnom Penh, Institut Bouddhique, fasc. V, 1ère édition, 1963, pp. 28-38.

[24] Marchal, Henri, « Note sur la forme du stūpa au Cambodge », BEFEO, t. XLIV (2), 1951, p. 586 ; Boisselier, Jean, Manuel d’archéologie, d’Extrême-Orient. Première partie. Asie du Sud-Est, t. I, Le Cambodge, Paris, A. et J. Picard et C., 1966, pp. 97-99 ; Thompson, Ashley, Mémoires du Cambodge, Thèse de doctorat, Université de Paris 8, 1999, p. 224, note 154 et p. 228.

[25] Lamant, Lucien, « La création d’une capitale par le pouvoir colonial : Phnom Penh », [in] Bernard Philippe Lafont, Péninsule indochinoise. Études urbaines, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 86. À eux seuls, ces travaux auraient déjà « profondément modifié son aspect » (v. Cœdès, G., loc. cit., p. 10).

[26] À l’instar du stūpa du Vat Tarey de Srei Santhor, daté du XVe ou du XVIe siècle, v. Marchal, H., loc. cit., p. 587. Avant d’adopter une datation large (XVIe-XVIIe s.) Marchal commence par dater le stūpa de Phnom Penh du XVIIe siècle, et le rapproche du stūpa de Vat Sithor (n°123 de l’inventaire de L. de La Jonquière), d’une part en raison de sa forme – mais il part du postulat problématique que le stūpa de Phnom Penh aurait conservé sa forme originelle malgré les restaurations – d’autre part en raison de ses matériaux – briques et latérites – critères qui les distingue à ses yeux des plus vieux stūpa en grès, qu’il date au plus tard du XIVe siècle (Marchal, H., loc. cit.,pp. 584, 586-587). De son côté, M. Giteau évoque, mais sans l’étayer, une possible reconstruction du stūpa de Phnom Penh au XVIIe siècle, l’état primitif remontant « d’après la tradition » au XVe siècle, v. Giteau, Madeleine, Iconographie du Cambodge post-angkorien, Paris, EFEO, PEFEO vol. C, 1975, p. 229.

[27] Sur cet édifice, v. Bernon, Olivier de, « Le plus ancien édifice subsistant de Phnom Penh : une tour angkorienne sise dans l’enceinte du Vatt Uṇṇālom », BEFEO, t. 88, 2001, pp. 249-260.

[28] « Si le phnom n’est plus situé exactement en face du centre des quatre bras, c’est sans doute à cause de son déplacement par érosion et sédimentation au cours des siècles », [in] Thompson, A., op. cit., p. 228 note 162. Dans les années soixante, les géographes évoquaient une translation des Quatre-bras de 600 à 800 mètres vers le sud en un siècle (entre les années 1860 et 1960), v. Goulin, Christian, « Phnom Penh. Note de géographie urbaine », Les Cahiers d’Outre-Mer, n°77, 20e année, janvier-mars 1967,p. 10, note 7. En postulant un mouvement constant pour chacun des 3 siècles qui séparaient les années 1960 du XVIIe siècle, on parvient à un déplacement situé dans une fourchette de 1800 à 2400 m.

[29] La distance séparant le Vatt Uṇṇālom du Vatt Bhnaṃ est d’environ 1000 m.

[30] Népote, Jacques, « Phnom Penh », [in] Pour une géographie culturelle de l’Indochine, Genève, Olizane, 1993, p. 98 ; Thompson, A., op. cit., p. 228.

[31] Wolters, W. Oliver, « The Khmer King at Basan (1371-3) and the Restoration of the Cambodian Chronology During the Fourteenth and Fifteenth Centuries », Asia Major, 1966, t. XII, n° 1, pp. 44-89 ; Vickery, Michael, Cambodia and Its Neighbors in the 15th Century, Singapore, Asia Research Institute, Working Paper Series N°27, June 2004, 71 p.

[32] Dans la grande tradition angkorienne, ce thème des « Quatre faces », ou des « Quatre visages » constitue en effet le formulaire privilégié des capitales et des palais royaux durant l’époque moyenne, évoquant alors plus spécifiquement les tours du Bayon et le Buddha transcendant qu’elles incarnaient (qu’il fût le Buddha Vajrasattva du temps de Jayavarman VII ou le Buddha Maitreya post-angkorien), v. Népote, J., « Phnom Penh », [in] op. cit., p. 100 ; Thompson, A., « Lost and Found: the stupa, the four-faced Buddha, and the seat of royal power in Mid, dle Cambodia », [in] Jan Christies (ed.), Southeast Asian Archaeology 2000. Proceedings of the 7th international Conference of the European Association of Southeast Asian Archaologist. Berlon, 1998, University of Hull, Centre for Southeast Asian Studies, 2000, 17 p. ; Népote, J., « Géopolitique […] », loc. cit., p. 41 ; Ang, Chouléan, « Catumukh », KhmeRenaissance, n°9, décembre 2014, pp. 83-89.

[33] Vickery, Michael, « The 2/k.125 Fragment, a Lost chronicle of Ayutthaya », Journal of the Siam Society, 1977, vol. 65 (1),pp. 57-61. Si l’on met de côté de « pittoresques » étymologies populaires (F. Martini), deux hypothèses étymologiques sont en concurrence. Dans la première hypothèse, crāp jhām serait une déformation de prāp cām « les Chams écrasés, terrassés », ce qui serait à relier au fait que certaines chroniques thaïes qualifient le Mékong au niveau de Bhnaṃ Beñ de « Rivière des Chams » (ibid.). Ce n’est pas sans faire écho à l’étymologie d’un toponyme voisin, celle qu’avait proposée François Martini pour le nom de la Péninsule Jroy Caṅvā : « Les Chams et les Malais ont débarqué à Jroy Canvâ depuis longtemps. Il serait donc naturel que ce coin de terre se fût appelé le Cap des Malais […] » (pour le détail de la démonstration, v. Martini, François, « ‘Chruoi Changva’, ‘Cap des Malais’ », [in] « Notes d’étymologie khmère », Bulletin de la Société des Études indochinoises, t. XXVI, n° 2, 2e trimestre 1951, pp. 220-221). Dans la seconde hypothèse, crāp jhām serait bien le nom premier du site. Entre autres acceptions qui ne paraissent pas autrement significatives, une en particulier retient l’attention : « la crāp de sang », crāp désignant une entité surnaturelle maléfique (v. Antelme, Michel, « 2. Le nom du Tchen-La par rapport à l’ancien nom des Quatre-Bras », [in] « Quelques nouvelles pistes de recherche sur l’étymologie du nom Tchen-La », Péninsule, n°61, 2010 (2), pp. 26-29). Sans surprise, ces reconstructions sémantiques renvoient aux deux grandes caractéristiques du site : un carrefour fluvial favorable aux échanges commerciaux ainsi qu’à l’implantation des étrangers ; une manifestation des forces de la nature (le phénomène du renversement des eaux) propice à l’incarnation du divin.

[34] Vickery, M., « Chap. XII. Historical reconstruction. A Chronicular Synthesis », [in] Cambodia after Angkor. The Chronical Evidence for the Fourteenth and Sixteenth Centuries, Ann Arbor, PhD, Yale University, University Microfilms international, 1978, vol. 1, pp. 491-502.

[35] Danle désigne le fleuve en khmer. Sur cette translation sémantique, v. Antelme, M., loc. cit., pp. 31-32 ; Ang, Ch., « Catumukh », loc. cit.

[36] Sans gloser davantage la symbolique féconde d’une telle conjonction, on notera de façon lapidaire et sans doute incomplète qu’elle suggère un dispositif cultuel complexe de l’ordre d’une domestication royale du génie terrible du confluent au moyen d’un Buddha transcendant. En effet, la confluence des Quatre-bras s’apparente peut-être à un tīrtha, ou « gué sacré » dont la crāp sanglante aurait été la manifestation terrible. Y installer un palais « des quatre faces » (cf. supra, note 32), c’était d’une certaine manière domestiquer les forces chtoniennes par la plus haute puissance céleste.

[37] Pour diverses raisons historiques mais peut-être aussi en raison de l’inadaptation foncière du site : « Phnom Penh est en effet situé sur une berge étroite, dans une plaine inondable. Aussi exceptionnels qu’ils soient, les avantages de la position géographique sont neutralisés par les inconvénients du site, et la ville de Phnom-Penh n’a pu naître et a fortiori se développer qu’à la suite d’un aménagement systématique », v. Goulin, Ch., loc. cit., p. 7. Sur ce point v. Népote, J., « Géopolitique […] », loc. cit., p. 43.

[38] Groslier, B. P., op. cit., p. 152. Sur ce décompte considéré comme exagéré, v. Osborne, M., op. cit., pp. 39-40.

[39] La pratique de transformer un ancien palais royal en monastère royal est bien attestée à une époque tardive.

[40] Mikaelian, G., « Une ‘révolution militaire’ en pays khmer ? Note sur l’artillerie post-angkorienne (XVIe-XIXe siècles), Udaya n°10, 2009, pp. 62-63. C’est pareillement sur la Péninsule de Jroy Caṅvā que le roi Narottam (Norodom) accorda une concession aux Français dans le sillage de la signature du Protectorat (v. Traité du Protectorat, art. 17, cf. Lamant, P. L., loc. cit., p. 60). Malais, Ibériques puis Français, on voit émerger derrière cette continuité un élément clef du dispositif portuaire du site des Quatre-bras, porte d’entrée des étrangers dans le pays.

[41] Koḥ slākaet, site identifié comme correspondant au « Koh Norea » du XIXe siècle, aujourd’hui disparu mais autrefois situé en face de Phnom Penh, à l’extrémité de la pointe de Kien Svay (donc au sud des Quatre-bras) et que l’on voit sur le Slach (Mak, Ph., op. cit., p. 112, note 51). Au XIXe siècle, ce lieu servit de résidence royale aux souverains sous tutelle vietnamienne (Aṅg Cand en 1834, puis sa fille Aṅg Mī).

[42] Lvā Em,ou Loim pour les Hollandais (Mak, Ph., op. cit., pp. 140-141).

[43] Ibid., « L’installation de la capitale à Oudong », pp. 161-164.

[44] Les raisons du choix de cet emplacement sont bien sûr complexes. Sans y revenir en détail, rappelons, d’une part, qu’Uṭuṅ cumule les avantages stratégiques de Laṅvaek (en position de « verrou » du fleuve), tout en restant en retrait de la zone inondable, et, d’autre part, que la proximité de Laṅvaek ainsi que du lieu saint de la royauté (le Mont du Saint domaine royal) sont sans doute déterminants dans le cadre du rapport au passé qui s’instaure dès les lendemains de la prise de la capitale par les Siamois (à ce sujet, v. Mikaelian, G., « Le passé entre mémoire d’Angkor et déni de Laṅvaek : la conscience de l’histoire dans le royaume khmer du XVIIe siècle », [in] Nasir Abdoul-Carime et al., Le passé des Khmers. Langue, textes, rites, Berne, Peter Lang, à paraître).

[45] Le toponyme est attesté dans la Loi sur les jonques (Mikaelian, G., La royauté d’Oudong. Réformes des institutions et crise du pouvoir dans le royaume khmer du XVIIe siècle, Paris, PUPS, 2009, « Annexe. Traduction de la loi sur les jonques », pp. 333-367) et dans un autre manuscrit datable du XVIIe s. cf. Ms. EFEO O.149 édité par Khing, Hoc Dy, Dāv Ek. Introduction, traduction annotée et textes khmers, Librairie Angkor, Phnom Penh, 2005, 161, st. 371.

[46] Les Hollandais, derniers arrivés, se trouvent logiquement en queue du dispositif, hebergés à l’intérieur même du cantonnement japonais, à Bañā Ḹ (Ponhea Lu, v. Mak, Ph., op. cit.,p. 219, note 139). En amont se trouvent les Portugais, puis encore en amont les Chinois, puis les Cochinchinois – dont on connaît les relations privilégiées avec le roi Suriyopārm et son fils Jay Jettha II (v. à ce sujet la mise au point de Vickery, M., « ‘1620’, A Cautionary Tale », [in] Michael Arthur Aung-Thwin & Kenneth R. Hall (eds), New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia. Continuing Explorations, London, Routledge, 2011, pp. 157-166) – puis, sans doute, les Malais, légèrement en aval de Kaṃbaṅ’ Hluoṅ et enfin le quartier des « marchands de Camboie », à Kaṃbaṅ’ Hluoṅ même (Mak, Ph, op. cit., pp. 236 et 259), sans doute des artisans et des petits dignitaires plus que des marchands. Notons qu’on trouve le même type de répartition urbaine par nation dans la Bhnaṃ Beñ du roi Narottam (r. 1860-1904), mais dans un ordre évidemment différent qui reflète l’histoire politique du XIXe siècle : les quartiers nobles accueillant les Cambodgiens sont au sud du palais, et les quartiers étrangers au nord, avec, du plus proche au plus inquiétant : les Chinois, puis les Annamites et les Indiens, et au plus loin du palais, les Français, les « Malais » se retrouvant quant à eux marginalisés de l’autre côté du fleuve, à Jroy Caṅvā (v. Népote, J., « Phnom Penh », [in] op. cit., pp. 103-104 et en particulier le schéma d’interprétation historique, p. 101).

[47] Cf. « Le yacht Ryswyck si beau et bien équipé, était à environ trois milles en aval de la loge, non loin du bourg de Phonombingh », [in] Cabaton, A., op. cit., p. 58.

[48] Mikaelian, G., op. cit., « Annexe. Traduction de la loi sur les jonques », pp. 342-344.

[49] Ou nimitta qui, d’après les textes eux-mêmes, relèvent d’une grande diversité (Giteau, M., Le bornage rituel des temples bouddhiques au Cambodge, Paris, EFEO, PEFEO vol. LXVIII, pp. 3-9). L’histoire des royautés bouddhiques de l’époque moderne en donne plusieurs illustrations : des stèles (Finot, Louis, « Stèle de Dansai », BEFEO, t. XV, 2, pp. 28-36) ou des cetiya, cf. par exemple le célèbre « Col des trois pagodes » qui sont en réalité trois cetiya de pierre, v. Winichakul, Thongchai, Siam Mapped. The History of the Geo-Body of a Nation, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1994, p. 76.

[50] Cf. la Charte de fondation du monastère de Sampuk (1602), pl. IV, l. 9-10, [in] Tranet, Michel, « Étude sur la sāvatār vatt saṃpuk », Seksa Khmer, n°6, 1983, pp. 75-107. Traduisant le préambule du texte qui explique la démarche du roi, l’éditeur traduit par un singulier (« il décida d’édifier un monastère », ibid. p. 88). Mais à cet endroit, on pourrait tout aussi bien lire un pluriel et penser que la Charte n’est elle-même qu’un reliquat documentaire d’une entreprise plus vaste consistant à instituer plusieurs portes du royaume par la fondation de plusieurs édifices bouddhiques, monastères ou, peut-être, cetiya. Des traditions tardives mentionnent plusieurs portes du royaume : à Saṃpūr (i. e. à proximité immédiate de Saṃpuk), à Kaṃbaṅ’ Svāy, Bo(r)dhisat’, Kaṃbat et Châu Đốc/Māt Jrūk (cf. Chandler, David P., Cambodia before the French: Politic in a Tributary Kingdom, 1794-1848, PhD, Michigan, 1973, p. 29).

[51] Et pour aller plus loin dans ce sens : de même que c’est l’abbé du monastère de Saṃpuk qui, au début du XVIIe siècle, perçoit pour moitié avec le gouverneur de province les taxes imposées aux barques étrangères qui pénètrent dans le royaume (cf. pl., VI, l. 1-3 [in] Tranet, M., loc. cit.), on lit que c’est un religieux qui, à la fin du XVIIe siècle, reçoit de conserve avec les shahbandars et le gouverneur de Bhnaṃ Beñ des épices rémunérant l’enregistrement administratif des jonques venue mouiller l’ancre aux Quatre-bras (cf.Loi sur les jonques,l. 80-82, [in] Mikaelian, G., op. cit., « Annexe. Traduction de la loi sur les jonques », p. 357).

[52] Et, plus spécifiquement dans la tradition cambodgienne, une structure ayant peut-être anciennement servi « de bornes aux espaces sacrés » puis désignant tardivement, « un monument commémoratif ou ‘symbolique’ qui marque un événement ou commémore quelqu’un ou quelque chose, sans contenir de reliques », v. Thomspon, A., op. cit., pp. 64-66.