BULLETIN DE L'AEFEK n° 12

ISSN 1951-6584

Juin 2007

SOMMAIRE

Notes sur la façon dont les Cambodgiens perçoivent l'espace et le temps (1)

Parmi les modes majeurs d’interprétation de la culture cambodgienne, celui d’ ‘espace’ se révèle particulièrement pertinent. La société khmère vit selon une organisation spatiale qui contraint les aspects les plus élémentaires de la réalité sociale[2]. S’il y a ainsi une véritable vision organique de l’espace, elle semble exclure une vision scientifique, géographique, topographique. Un Cambodgien ne sait pas lire un plan, ne reconnaît pas sa maison sur une vue aérienne, est incapable de localiser une ville, d’évaluer une distance[3]. L’espace homogène et mathématique des Occidentaux lui échappe, ne l’intéresse d’ailleurs pas. II s’agit pour lui d’un concept abstrait au point de devenir un élément neutre, manière irréelle de définir les objets, leur emplacement. Ce qui l’intéresse, c’est par rapport à quel ‘objet’ d’importance se trouvent fleuves, montagnes, capitale provinciale ; et comment l’on y parvient. Conception avant tout anecdotique et linéaire de l’espace, où le site ne trouve pas sa place en soi, à l’intersection de coordonnées géométriques et quantifiables dans l’absolu, mais au terme d’une succession empirique de plans et de points n’acquérant de valeur que par leur situation respective. Peu importe que la ligne ne soit pas intrinsèquement droite ; ce qui compte est son déroulement ; peu importe que l’emplacement ne soit pas exactement reconnu ; ce qui compte est la qualité de la relation avec le point fort de l’ensemble. Bref, une saisie essentiellement concrète et existentielle, pragmatique et spécifique.

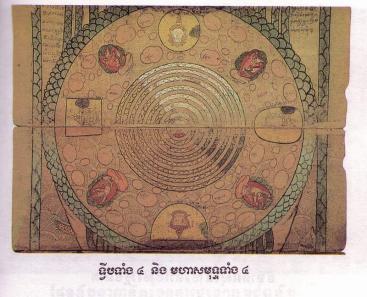

Fig.1 «Carte antique : le pays thaï et divers autres pays »

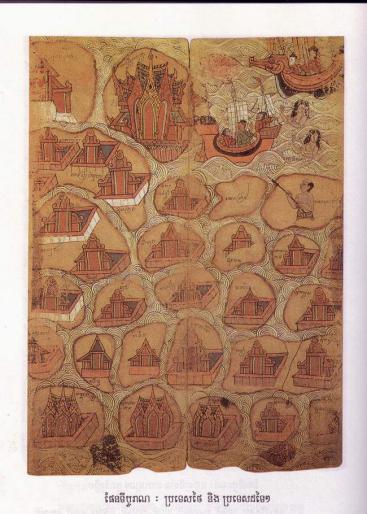

Fig.2 « Carte antique : montrant l’emplacement de divers pays ainsi que les vies antérieures du Sammasambuddh »

[Deux illustrations extraites de l'iconographie de l'ouvrage de Michel Tranet : Gambīr trai bhūmi / Traité [de cosmogonie] des Trois Mondes, JSRC, Phnom Penh, décembre 1999, 74 p. [4] ]

La classification verticale de l’espace

Mais la vision cambodgienne n’est pas une simple vision cosmique directe réduisant les mêmes données au sein d’espaces emboîtés de plus en plus petits. Elle se complique d’une lecture verticale qui interprète différemment un discours de «base unique», selon des interprétations à plusieurs degrés, hiérarchisées en plans successifs.

Le discours de « base » et son analyse : Ce discours « de base » est le discours élémentaire de l’analyse horizontale qui classe selon les orients (au nombre de 9 et en cercle), les divers éléments de la culture. Disons que c’est la lecture microcosmique directe reproduisant le même modèle au sein des mondes emboîtés. Mais ce discours de « base » n’est élémentaire qu’en apparence. En réalité il est d’une extrême complexité puisqu’il recueille tous les éléments de la culture, prétend en faire une synthèse globale et constituer un système à plusieurs entrées mettant en oeuvre, non pas des oppositions dualistes élémentaires mais des complexes d’opposition, au moins octuples. Autant dire que ce discours ne rend pas compte des éléments, mais de la structure générale ; il n’analyse pas la société, il la résume ; il ne hiérarchise pas ses éléments pertinents, il les fond les uns dans les autres. Il n’explique pas ; il nous dit que la société est ainsi d’un bout à l’autre. Un point c’est tout. Cette nécessaire fonction d’explication, de précision, de situation relative est rendue par une autre dimension de l’espace cambodgien : la dimension verticale.

Les points d’articulation : De la même façon, les concepts d’enceinte et d’orientation se conjuguent pour déterminer des points forts qui totalisent non seulement la double information du rapport au centre et à la périphérie, mais aussi l’addition des espaces concentriques. Ces espaces sont donc doublement à cheval : sur la radialité d’une part, sur les enceintes d’autre part. Ils résolvent les oppositions, voire les contradictions entre les diverses valeurs de l’espace par leur appartenance aux trois dimensions possibles de l’organisation cambodgienne de l’espace : le ‘dedans’, le ‘dehors’, l’ ‘à-travers’.

La hiérarchisation verticale : Pour résoudre l’expression des nuances de l’ordre social, pour distinguer les niveaux de pertinence, la culture cambodgienne doit donc avoir recours à une autre manière d’interpréter l’espace. Elle le fait en hiérarchisant dans des plans superposés des sélections d’oppositions dualistes dont l’addition finit par rendre compte de tous les aspects de la culture. À l’intérieur d’un espace, c’est-à-dire à l’intérieur ou de part et d’autre d’une enceinte selon les cas, la culture place une opposition dualiste orientée dans un certain sens. Cette opposition – ou l’un de ses termes – est réinterprétée en fonction d’une autre opposition selon d’autres orients, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble de l’espace soit couvert et les divers niveaux de la réalité sociale exprimés.

Si bien que si une enceinte distingue un ‘dedans’ d’un ‘dehors’, ce n’est nullement pour les séparer mais pour souligner et faire apparaître leur complémentarité. La pertinence de l’enceinte n’apparaît donc pas uniquement dans la mise en relation d’éléments à l’intérieur, d’une part, et à l’extérieur, d’autre part, mais d’abord par la mise en relation d’éléments choisis de part et d’autre en vue d’une fin commune supérieure matérialisée par cette enceinte. Il en va de même avec les directions, qui ne soulignent pas tant des exclusivités que des oppositions pertinentes, des prohibitions définitives que des inventaires raisonnés, des disparités que des distinctions organiques. La réduction cardinale, voire inter-cardinale des éléments d’un discours souligne avant tout la symétrie des rôles, que ce soit par rapport à certains axes ou par rapport au point focal. Les diversités d’orientation ne rejettent pas les éléments soulignés les uns loin des autres. Au contraire, elle fait apparaître en une analyse cardinale les composantes d’une unité signifiée en leur centre. Les orientations s'inscrivent dans une totalité cosmique qui récupère les aspects néfastes ou réputés dangereux dans un cycle maîtrisé par son épicentre. Facteur d’intégration supérieur qui transcende les espaces circonscrits et permet de répéter régulièrement et logiquement les mêmes principes d’organisation apaisante à chaque orient du zodiaque. Illustration d’une maîtrise globale de l’espace au delà de l’inévitable affaissement des distances radiales, la logique des orientations informe sans solution de continuité le microcosme de la même façon que le macrocosme, au delà des distinctions et des oppositions contingentes de la hiérarchies des ordres concentriques.

C’est ainsi que pratiquement, la culture khmère retient une définition essentiellement ethnocentrique de son espace, valorisant la reconnaissance d’un objet par rapport aux "centres" définis culturellement, et aux périphéries entraînées. Définition qui s’exprime par deux séries de termes, deux familles de concepts :

- 1° Ceux d’enceinte, d’enclos, de section bornée qui proposent de proche en proche des qualités d’espace variables par rapport à une circonscription originale.

- 2° Ceux de direction, d’orientation, de position relative qui organisent les espaces selon des axes significatifs et des indications périphériques pertinentes.

D’où une classification, un échelonnement, un quadrillage, une hiérarchisation d’espaces compartimentés, emboîtés les uns dans les autres selon la double reconnaissance de frontières circulaires et de segmentations radiales.

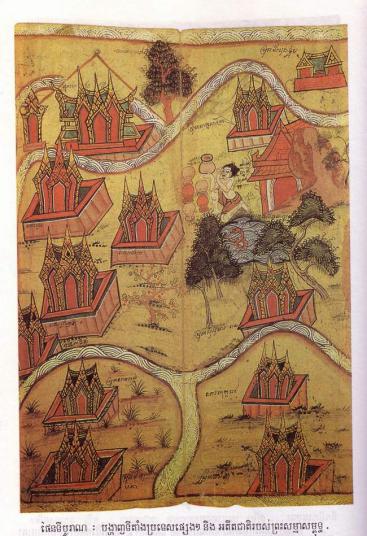

Fig. 3 « Les quatre continents et les quatre grands océans »

[Une illustration extraite de l'iconographie de l'ouvrage de Michel Tranet : Gambīr trai bhūmi / Traité [de cosmogonie] des Trois Mondes.]

Complémentarité et opposition : Mais ces enceintes ne doivent pas à proprement parler être considérées comme des frontières, en ce qu’elles isoleraient le dedans du dehors. Paradoxalement elles serviraient plutôt à marquer des complémentarités d’éléments existant distingués. Dans la diversité des métrés et de l'échelle des choses, l’enceinte introduit une relation par l’ordre supérieur qu’elle invoque et la coordination qu’elle instaure. L’enceinte est une manière d’homogénéisation de réalités antagonistes, qui sans elle vivraient isolées et rivales ; et elle est classée, car le classement est impliqué par le retour à l’unité.

Combinaisons et réductions : De même que les oppositions soulevées par les enceintes et les orientations se résolvent en couple complémentaire, engendrent des unités supérieures au nom d’une cohérence globale, la distinction entre les perceptions concentriques et radiales de l’espace ne détermine pas des interprétations exclusives. En effet, la segmentation par rapport à la distance du centre ou en fonction des positions périphériques se combine pour donner un espace réduit, vecteur des qualités des deux interprétations. Cette ré-adéquation des deux données spatiales produit ainsi au second degré une réélaboration de l’analyse spatiale selon deux nouveaux termes :

Le quadrillage : Sur la trame générale concentrique d’un espace hiérarchisé à partir d’un centre, les orients découpent des segments en cônes, en troncs de cône ou en carrés selon le module d’enceinte adopté, circulaire ou quadrangulaire. Chaque élément reconnu est ainsi doublement découpé, en fonction du centre et de la périphérie, et retient donc un double faisceau de valeur totalisant les deux types de rapport. En dernière analyse, c’est donc en termes de quadrillage que la réalité sociale cambodgienne doit être analysée ; avec la valeur de chaque carré déterminée par référence microcosmique (= par rapport à un centre) et macrocosmique (= par rapport à une périphérie).

Le temps miroir de l’espace

Le concept de temps est perçu dans les mêmes termes. La dimension temporelle mathématique est d’une perception aussi mythique que la dimension spatiale géographique : comment parler du temps dans une société qui ne conjugue pas ses verbes et ne connote ses actions que par des termes d’aspect, en cela archétypique de l'Asie du Sud-Est ! On retrouve donc une interprétation analogue avec :

– 1°) Un temps global perçu en termes de cycles emboîtés les uns dans les autres (cycles cosmiques, cycles des renaissances, etc.) cycles des jours, des semaines, des mois et des ans se recouvrant...

– 2°) Les éléments du temps sont exprimés par les mêmes oppositions dualistes : opposition des mois mâles et femelles, des cycles des fêtes, des saisons, des temps secs et humides, etc.

Jacques NEPOTE (1943-2006)

CNRS & Directeur de la revue PENINSULE

-----------------------

(1) Note de l'AEFEK : la dernière version de cette synthèse date de 2005 soit quelques mois avant le décès de l'auteur. Bien qu’inachevé, il nous a semblé utile de publier ce texte de par la présentation d'idées-clés pour cerner le schéma mental traditionnel des Khmers dans leur perception de l’espace et du temps. Précisons en outre que la bibliographie juxtaposée au texte relève de notre responsabilité éditoriale. Idem pour l’iconographie illustrant l'analyse.

(2) La politesse traditionnelle veut que l’on aborde les gens en leur adressant en guise de salut un «Où allez vous? » impliquant une réponse stéréotypée du style « Je vais au Sud » – ou vers tout autre point cardinal.

(3) Les exemples les plus percutants pourraient être multipliés à l’infini ; sans parler du Cambodgien moyen qui n’a pas la moindre idée de ce que peut être une cartographie quelconque, multiplions les exemples pris chez les intellectuels cultivés et formés aux ‘méthodes occidentales'. Faisant en janvier 1973 aux étudiants de 3e année un cours portant sur l’analyse structurale de Phnom-Penh, j’ai dû commencer par un véritable cours de géographie descriptive élémentaire, la plupart des étudiants étant absolument incapables de localiser le moindre bâtiment, le moindre quartier ! A croire que je leur parlais d’une ville inconnue. Une étudiante en dernière année à la Faculté d’Archéologie et demeurant à 300 mètres du Palais Royal est dans l’incapacité de situer sa maison sur la carte de Phnom-Penh. De bonne famille, de père diplomate, elle a pourtant beaucoup voyagé hors du Cambodge. Un étudiant d’une quarantaine d’année, garçon fin et sérieux, est le seul à savoir où se trouve Srei Santhor (capitale du Cambodge après l’évacuation d’Angkor), parmi les étudiants et le personnel. On lui avait en effet proposé d’être chef du srok de Srei Santhor il y a quelques années ; il s’y était rendu en visite. Il m’indique la route pour y parvenir depuis Prey Veng en remontant le Tonlé Toch, mais est incapable de le situer sur la carte avec précision, non plus que d’indiquer des distances.

Quand nous recherchons nos informateurs, les vieux du Palais, on nous indique oralement où ils habitent, et cela va à peu près. Mais dès que l’on cherche à faire cartographier ces renseignements, ceux qui les donnent doivent en général s’y reprendre au moins trois fois ; finissant non moins généralement par fabriquer un plan faux, où droite et gauche sont confondus... alors que Phnom-Penh est une petite ville au plan en damier !

À l’occasion de mes cours d’Archéologie aérienne, j’ai pu jauger la difficulté de mes étudiants à passer d’une analyse au sol à l’interprétation d’une photographie aérienne où ils n’arrivent pas à reconnaître les espaces et les volumes.

(4) Note de l'AEFEK : Pour un compte-rendu détaillé de l'ouvrage de Michel Tranet (par Grégory Mikaelian), cf. BEFEO, n° 89, 2002 : 423-428.

Bibliographie

Abdoul-Carime, Nasir, « Mise en perspective de la diplomatie sihanoukienne : une logique doublement péninsulaire et de temps long », Péninsule, n° 36, 1998 (1), pp. 175-191.

Bareau, André, « Une représentation du monde selon la tradition bouddhique », Études Cambodgiennes, n° 17, janvier-mars, 1969, pp. 31-34.

Blanchon, Flora, « L’Espace en Asie. Notes préliminaires », dans Aménager l'espace, PUPS, coll. Asie, 1994, pp. 5-32.

Forest, Alain & Mak Phoeun, « Le temps d'Angkor dans les chronique royales khmères », in : Nguyên Thê Anh et Alain Forest (eds), Notes sur la culture et sur la religion dans la Péninsule indochinoise, Paris, L'Harmattan, 1994, pp. 77-106.

Porée-Maspéro, Eveline, « Le cycle des douze animaux dans la vie des Cambodgiens », BEFEO 50, 1962, pp. 311-365.

Rao, Velcheru Rao & Shulman, David & Subrahmanyan, Sanjay, Textures du temps, écrire l'histoire en Inde, Paris, Le Seuil, 2004, 411 p.

ZOOM SUR LES TRAVAUX DES MEMBRES

Michel Antelme, maître de conférence du Khmer à l'Inalco, nous propose une réflexion de fond sur les écritures khmères dans une perspective historique de temps long et à l'échelle de la péninsule sudest-asiatique.

Pour en savoir plus...

Michel Antelme: « Inventaire provisoire des caractères et divers signes des écritures khmères pré-modernes et modernes employés pour la notation du khmer, du siamois, des dialectes thaïs méridionaux, du sanskrit et du pāli ».

Notes & documents

Indo-Chine : carte de la mission Pavie (1922)

Indo-Chine : carte de la mission Pavie (1922)

Indo-chine : carte de la mission Pavie dressée sous la direction de M. Pavie par MM. les capitaines Cupet, Friquegnon, de Malglaive et Seauve.

[échelle 1:2 000 000. Carte imprimée en couleur; 120 * 89 cm]

L'homme (1847-1925)

Auguste Pavie sert dans l'infanterie de Marine en Cochinchine dès 1868, avant d'être envoyé au Cambodge en 1875 puis dans les principautés laotiennes en 1885. En lutte permanente contre les influences siamoise à l'Ouest et chinoise au Nord, il s'entoure très tôt de nombreux collaborateurs civils et militaires dans tous les domaines scientifiques.

La Mission Pavie

Pluridisciplinaire, la Mission Pavie a pour but la reconnaissance de ces territoires en vue de la délimitation des frontières entre Indochine française, Siam, Chine et Birmanie.

La carte

Par-delà ses propres missions sur le terrain, s'appuyant en complément sur cinquante ans d'études et d'expéditions à travers l'Indochine - amorçée par la première remontée du Mékong en 1863 par Ernest Doudart de Lagrée (1823-1868) -, Auguste Pavie coordonne la réalisation de cette carte : Indo-Chine : carte de la mission Pavie… et l'offre en 1922 au Prince Roland Bonaparte (1858-1924), président en exercice de la Société de géographie de Paris.

Pour mieux connaître Pavie l'explorateur, on peut consulter cet article :

Aïtoff, D. : " L'Œuvre de M. Pavie en Indochine". La Géographie, 1° trimestre 1903, t. VII : 77-90.

![]()

Le Cambodge contemporain vu par... CHATOMUKH

Chatomukh, journal indépendant d’information et d’opinion sur le Cambodge, a été créé il y a bientôt 16 ans, au début des années 1990, par un groupe de Cambodgiens de France [1].

Ces personnes voulaient participer à leur manière au débat sur l’avenir de leur pays d’origine. Aussi durant toutes ces premières années, le journal, écrit en langue française et édité à Paris, a évolué au rythme de la vie politique cambodgienne.

Par leur publication mensuelle, les rédacteurs souhaitaient donner leur opinion sur l’actualité et sur la reconstruction du royaume khmer initialisée après la signature des Accords de Paix de Paris en octobre 1991.

Chatomukh était lu par une frange de la diaspora khmère de France et notamment par les élites du Cambodge des années 1960 et 1970. Malgré le climat passionnel de l’époque, les fondateurs ont tenu à préserver l’indépendance du mensuel vis-à-vis de tous les courants politiques d’alors. Ce choix fondamental a certainement contribué au succès du journal auprès de ses lecteurs et par conséquence à sa longévité.

En juillet 2003, à la demande de M. LY Sakada, directeur de la publication, une nouvelle équipe a pris en charge le travail de rédaction et la gestion du mensuel. L’objectif était précis mais difficile : consolider les acquis et faire évoluer le journal à l’heure de l’internet et du tout gratuit.

Sur le plan de la méthode, il a été décidé de relater et d‘expliquer les faits dans leur contexte historique, politique et culturel, en s’appuyant notamment sur les travaux des scientifiques.

Pour éclairer les lecteurs sur des problématiques complexes du Cambodge, des entretiens ont été réalisés avec plusieurs chercheurs et universitaires qui fournissent les indispensables clés de compréhension [2].

Sur le plan de la forme, a été adopté un style d’écriture clair et simple pour rendre la lecture du journal plus facile. Compte tenu aussi du format du journal (entre 24 et 32 pages) et de sa périodicité, il est souvent nécessaire de résumer les faits du mois en quelques lignes pour restituer l'essentiel et ce, d’une façon cohérente par rapport aux réalités du terrain.

A ce jour, Chatomukh demeure un journal indépendant dont la ligne éditoriale définit le point d'équilibre entre le traitement des faits, leur analyse, voire leur commentaire, bref entre information et opinion.

Voici quelques exemples pour illustrer le regard singulier de Chatomukh sur le Cambodge.

Chatomukh prend acte du changement de stratégie de la Banque mondiale en matière de politique de développement, mais souligne : « Que l’aide internationale se recentre sur l’agriculture est de bon augure. Mais il faut l’adapter au contexte historique, politique et culturel du Cambodge si l’on veut faciliter l’émergence de structures politiques capables à terme de prendre en main le destin d’un pays ».

A ce jour, Chatomukh demeure un journal indépendant dont la ligne éditoriale définit le point d'équilibre entre le traitement des faits, leur analyse, voire leur commentaire, bref entre information et opinion.

Voici quelques exemples pour illustrer le regard singulier de Chatomukh sur le Cambodge.

A propos d’une conférence de Mme Marie-Henryanne GAMONET, historienne d’art, sur les peintures murales, Chatomukh rappelle les travaux des chercheurs qui stipulent que « derrière chaque production artistique cambodgienne se trouve une symbolique bien précise ».

Sur la « demande d’Asie » en France, Chatomukh rapporte que « les disciplines tournées vers l’actualité comme l’économie ou les sciences politiques ne pourront guère prétendre à une construction pertinente sans puiser à bonne source, en l’espèce chez les orientalistes qui détiennent depuis plus d’un siècle la cognition de l’Asie ».

------------------------

[1] Parmi les membres fondateurs, signalons M. SOK Hach (économiste), M. HING Kunthap (Ingénieur, Président d’honneur du journal), M. HENG Tek Ly (Ingénieur, Président de l'association éponyme qui édite le journal).

[2] Comme M. Jacques NEPOTE (La société cambodgienne), M. Alain DANIEL (Le Ballet royal khmer), M. Michel ANTELME (L’enseignement de la langue cambodgienne), M. Mathieu GUERIN (Les montagnards khmers) et M. Sacha SHER (Le parcours intellectuel des Khmers Rouges).